Just One Thing #14

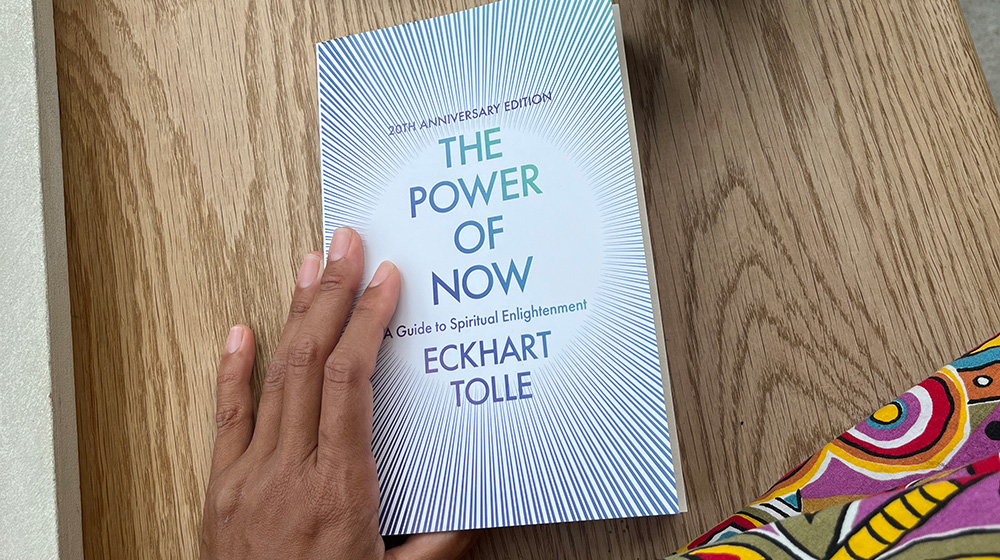

ブランド不明のデニム

ブン(古書店員)

Photo&Text: ivy

People / 2022.09.08

絶えず変わりゆく人生の中で、当然、スタイルだって変わる。そんな中でも、一番愛用しているものにこそ、その人のスタイルが出るんじゃないかって。今、気になるあの人に、聞いてみた。

「一番長く、愛用しているものを見せてくれないか」

#14

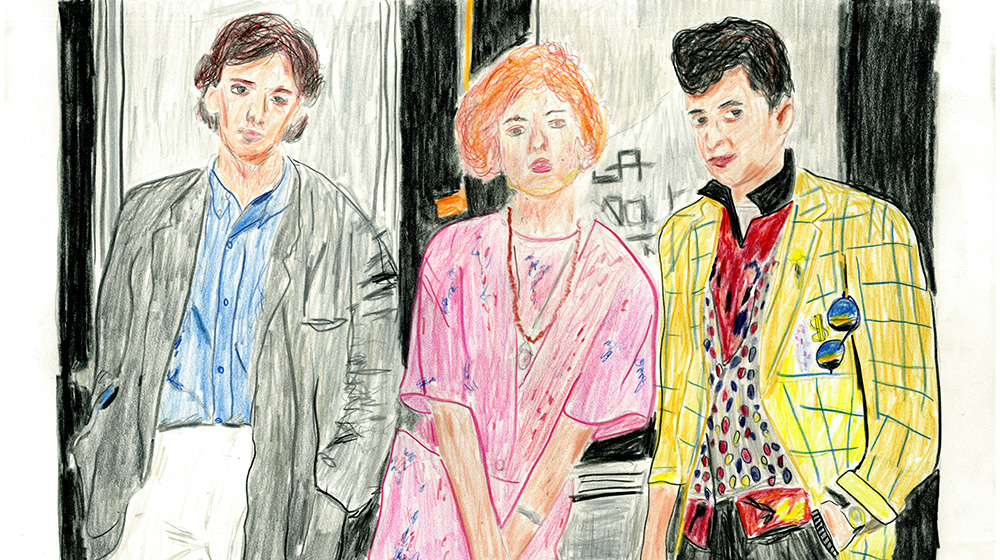

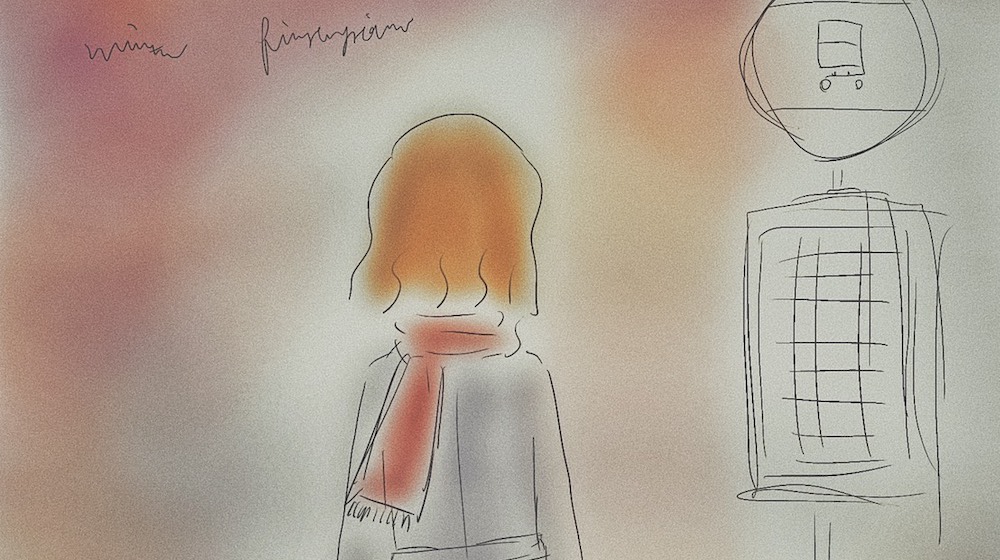

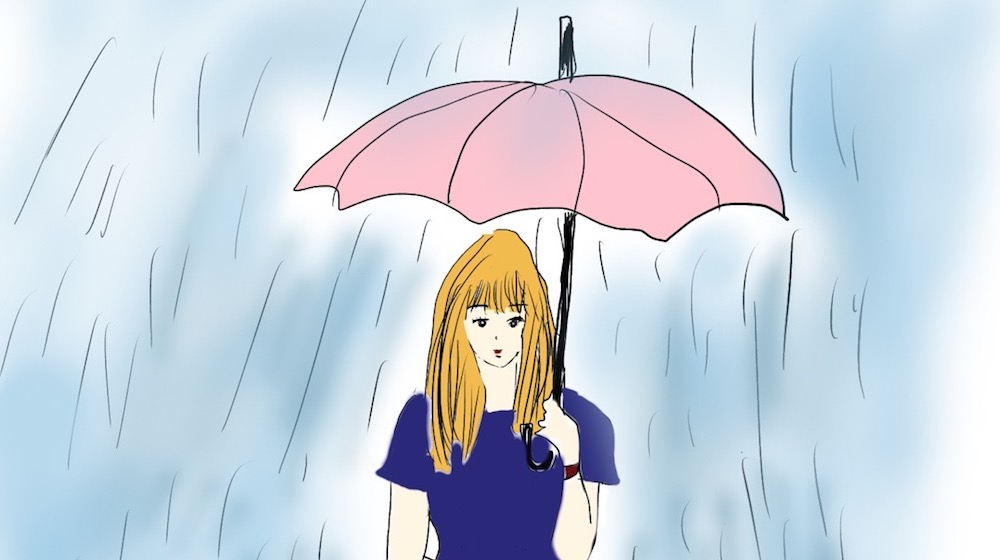

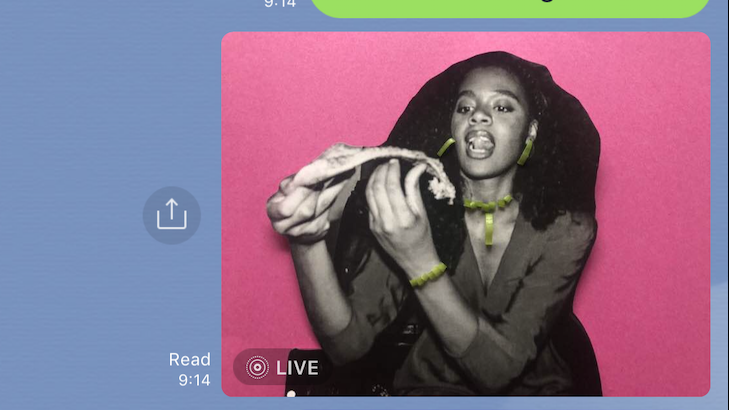

それは夏の終わり、暑さが戻ってきた日の夜だった。陽が落ちてもどんよりとして蒸し暑い。おまけに月曜日とあって、道行く人もまばらだ。仕事終わりに現れた彼女はそんな街の中で珍しく、うきうきしたような笑みを浮かべていた。

「明日、お休みなんだ」

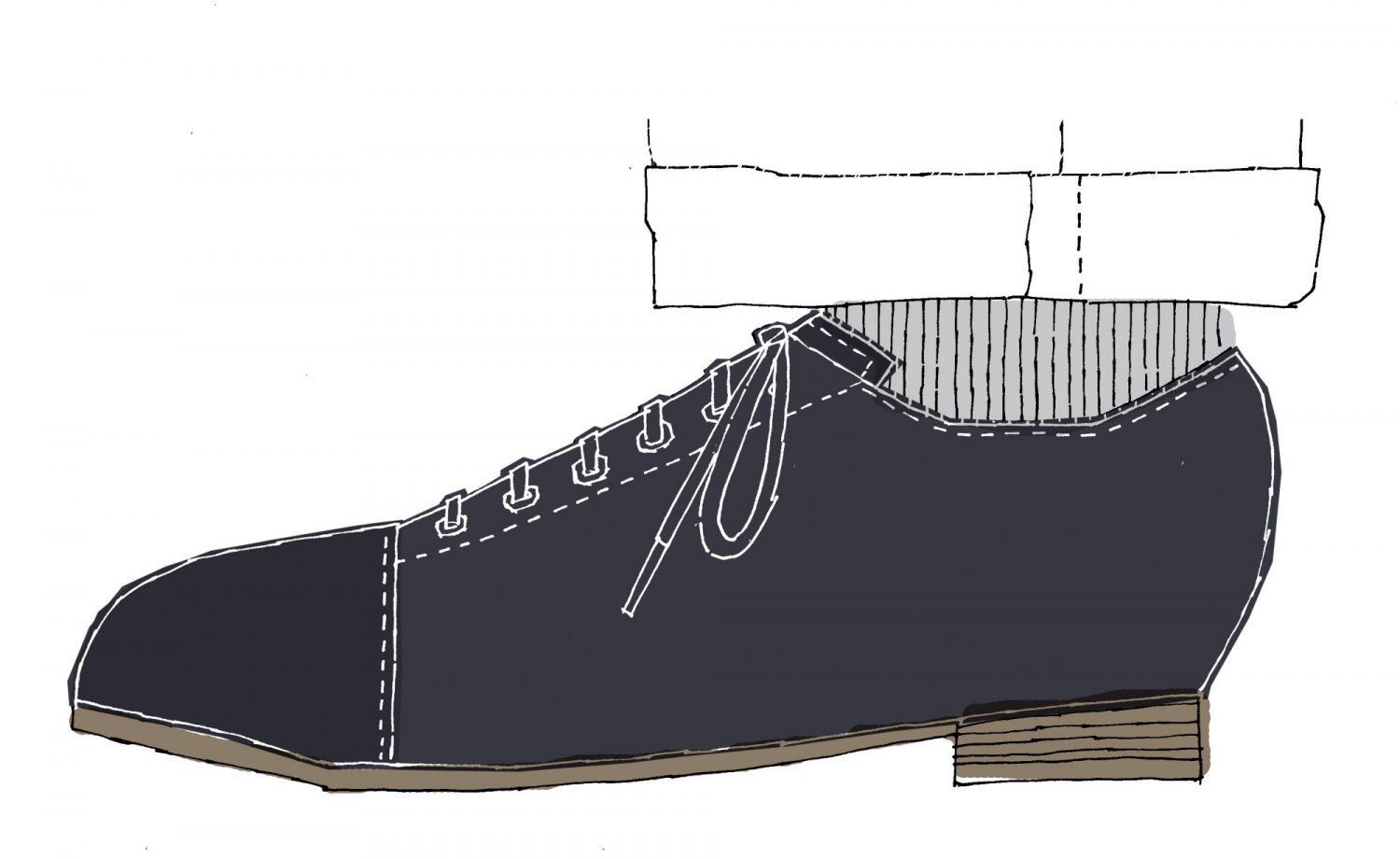

通称、『ブン』。1カ月ほど前から吉祥寺にある古本屋で働いている。前職はアパレルショップの販売員で、住んでいた岐阜から越してきた。出身は熊本で大学は岡山。生活が変わるたびに目まぐるしく環境も変わる、刺激に満ちた人生を送っている。そんな彼女がこの日着てきた愛用品は、前職でも愛用していたというストレートデニムだ。

「高校入学祝いにお父さんが買ってくれたの。地元の熊本にあったデニム屋さんでオーダーして。両親ともに服好きで、今考えたらすごくセンスがいいプレゼントだなって思う。ただ、当時はほとんど履いていなかったかな」

よく履くようになったのは、大学生になってから。まだ高校生の頃は、身体のラインが出るような服装が苦手だった。

「ずっとバトミントンのプロ選手を目指していたから、鍛えていて今より身体が大きかったんだよね。大学に入って部活を辞めたら筋肉が落ちて細くなって、履いてみたの。やっぱりオーダーメイドだから、すごく自分の体に合っているし、履けば履くほど身体に馴染んでいって。これはどれだけ洗濯しても色落ちしないから、濃紺・リジッドのデニムといえばこれ、って決めてる」

生まれて初めて出会った、「私にしか似合わない服」。ファッションへの入口であると共に、今のブンが持つスタイルの原点ともいえる。ブンの服装はジャンルレスでありながら、どこか共通する美学が垣間見える。たとえば、特定のブランドとか、系統とか、そういう世の中にあるものでブンのスタイルを定義づけるのは難しい。ただ、色々なテイストの服を着るけれど、例外なくブンがその服を選ぶ理由があると思える、そんなコーディネートをしているんだ。

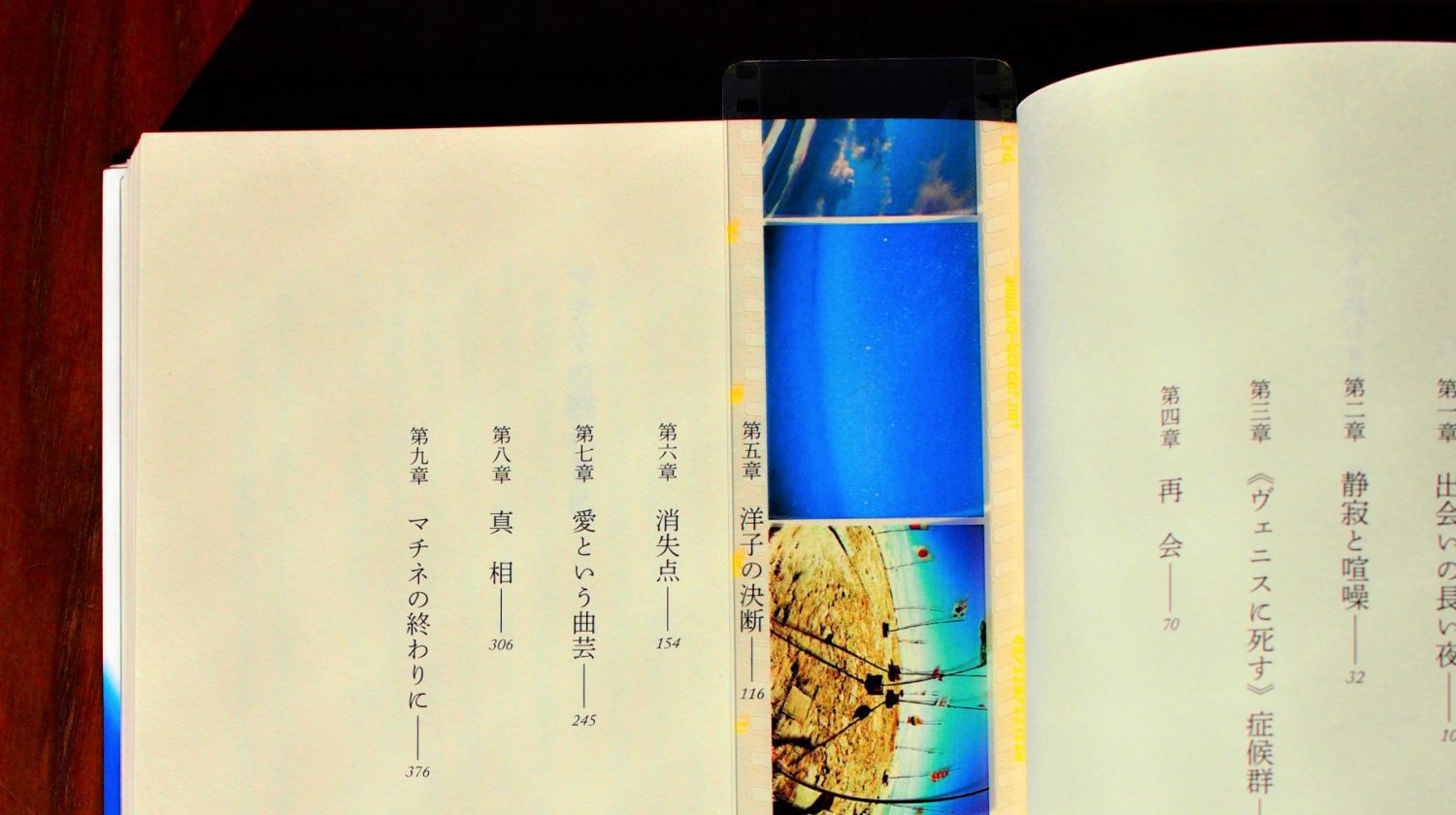

「よくコーディネートの参考にしている人は?って聞かれるんだけど、私の場合はそれがないの。服を選ぶのはほとんど直感で決めているからさ。『私しか似合わない』って思えるものを選んでる。だから、店員さんから勧められて買ったものってあまりないんだよね。服も本も、好きなものを選ぶポイントは一緒かもしれない。本も作家名よりはタイトルがビビッときたものから選んでみることが多くて。ただ、『筑摩書房』に並んでいる中では割と好きな本が多いなって気づいたけど」

私にしか似合わない、これは彼女の選択全てに当てはまる。服が好き、本が好き、「好き」のベクトルは様々だけど、ブンの場合、例外なく彼女の直感に訴えかけるもので構成されている「好き」だ。だから、ずっと好きだったファッションの仕事を離れて古本屋で働きだしたのも必然といえる。

「私の中ではアパレル店員の自分と古本屋で働いている自分のギャップが面白いなって思ってる。本屋さんで働いている人って間違いなく本が好きな人。私も本が好きだけど、同じようにファッションが好きな人はあまりいなくて。特に私が働いているのは、昔ながらの『THE 古本屋』でいわゆる『おしゃれな本屋さん』ではないから。古本屋で働いているときの私は本が好きな面だけを見られている。それがアパレルのときにはない感覚なんだ。逆のことがアパレルでもいえるんだけど」

おそらく、仕事に対しての向き合い方や選択のポイントは、彼女の中でほとんど変わらない。ただ、他の人から見たブンの姿が大きく異なる。そのギャップを彼女自身が楽しんでいるんだ。

「アパレルにいたときは好きな服を好きなように着て、接客も好きだからたくさん話す。今は白いTシャツにデニムを履いて、エプロンを着けて、さらにいうと古本屋ってあまり接客で会話しないし。きっとお客さんから見たら『ただただ本が好きな人』って思われているんだろうなって」

どちらもブン自身で明確に意思を持ったスタイルだ。そして、どちらの姿をしているときでもこのデニムを履いている。やはり、彼女にとって特別な一本だと分かる。

自身の人生を振り返り、「変わることはいいこと」と語ってくれたブン。自身の中にある変わらないものに自信と誇りがあるからこそ、環境の変化や時の移ろいをポジティブに捉えられているようにも思う。そんな彼女が最後に、今後について語ってくれた。

「2、3年のうちには自分のお店を出したい。古本屋もやりたいし、古着屋もやりたい(笑)もう、両方やっちゃおうかなって」

目指すところは、きっと本でも服でもその他のジャンルでもなくて、彼女にしかできないお店、そういうことなんじゃないか。だからこそ、今の仕事に対しても彼女の思いは力強い。

「昔ながらの古本屋で働こうと決めたのは、基本を知りたかったから。初めての仕事で表からは見えない仕事がたくさんあって。買い付け一つとっても市場だったり、個人宅だったり、絶対に中に入らないと見えない経験ができる。根はすごくビビりだから、先に基本を学んで後から崩したいの。『おしゃれな本屋さん』は自分のお店でやろうと思ってる」

自分の感性を信じて、思い切り好きなことがやりたいから、最初にその仕事の本質を掴みたい。そうともとれる言葉だった。新天地、新たな仕事について一か月、早くも次のビジョンを描いている彼女がいうと、やけに説得力がある。

私にしかできないことをやりたい、変わらないスタンスをもって日々奮闘するブン。彼女にしか似合わない、世界にたった一本のデニムを履いて過ごす日々の中、少しずつその輪郭がはっきりしてきたようだ。

ブン(古書店員)

熊本県出身。現在は吉祥寺にある古本屋で働いている。元はアパレルで販売員をしていたこともあり、大の服好き。それまでも読書はする方だったが、コロナ禍で巣ごもりの中、本の世界にのめり込む。衝撃を受けた本は、都築響一の『TOKYO STYLE』。

アーカイブはこちら

Tag

Writer

-

ivy -Yohei Aikawa-

物書き。メガネのZINE『○○メガネ』編集長。ヒトやモノが持つスタイル、言葉にならないちょっとした違和感、そういうものを形にするため、文章を綴っています。いつもメガネをかけているメガネ愛好家ですが、度は入っておりません。