FillIn The Gap #7

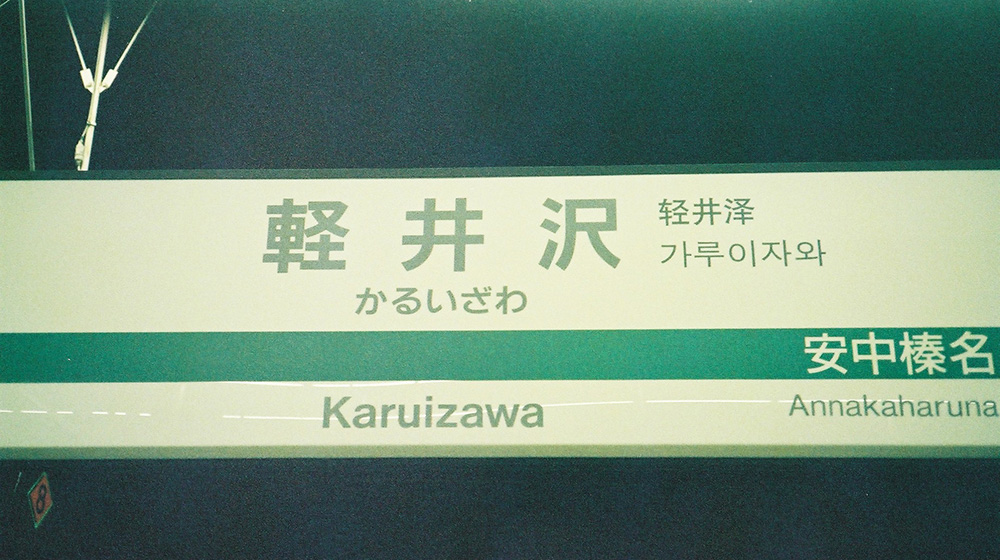

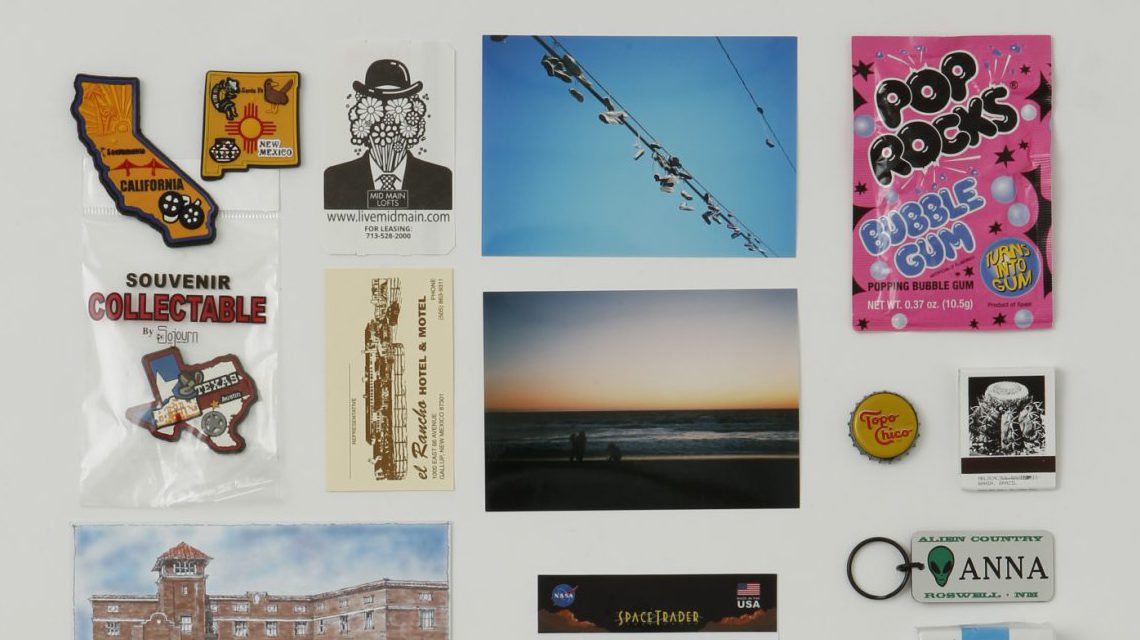

ドタバタあめりか縦横断 ~21の壁~

Contributed by Haruki Takakura

Trip / 2022.08.05

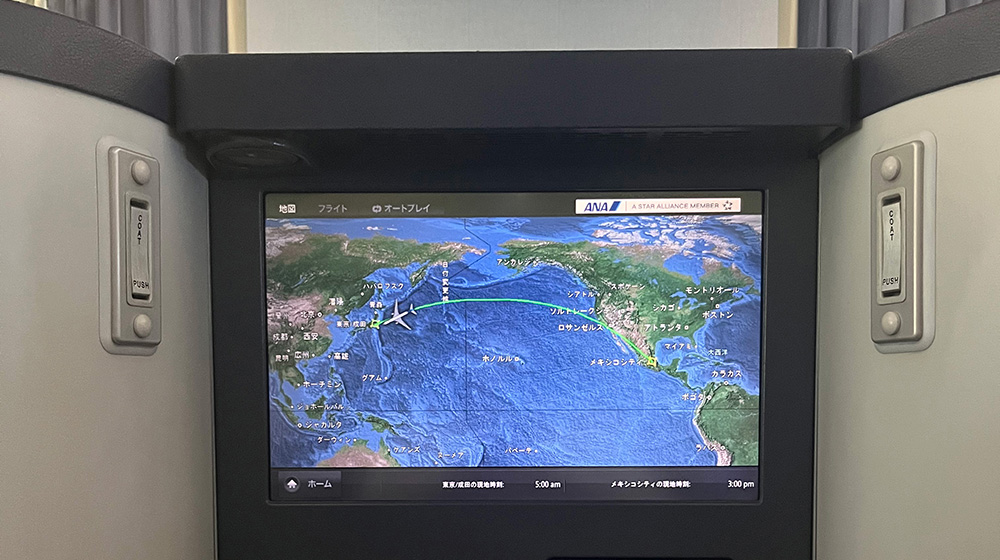

この春ファッションの世界に飛び込んだHaruki Takakuraさんが、世界との距離を正しく知るために、デンマーク・コペンハーゲンで過ごした小さくて特別な「スキマ時間」の回想記。

#7

21の壁

今回のRV旅で、僕たちはアメリカのほんの一部しか触れられなかった。それは、アメリカの全体像すら捉えられていない僕にでもわかった。その頃、僕たちはまだハタチだったからである。

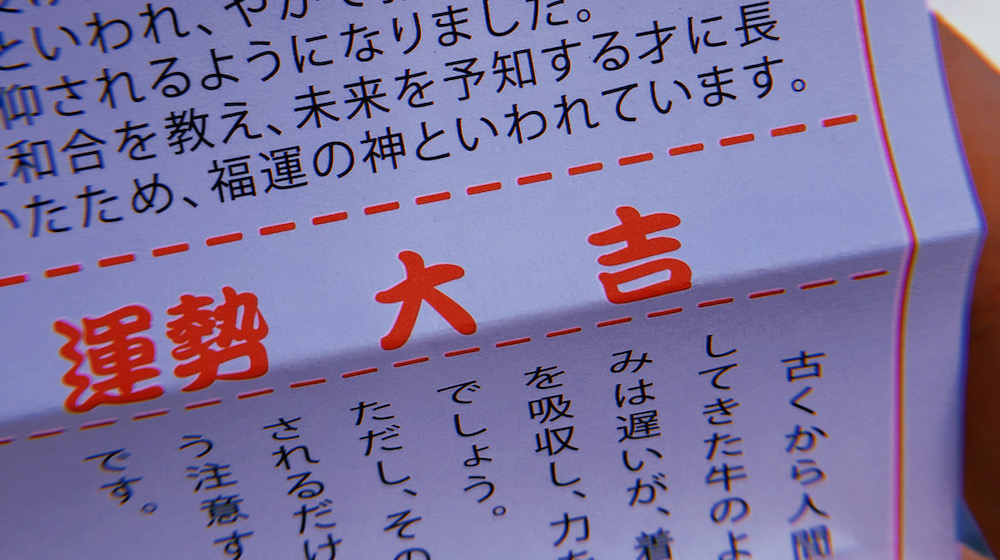

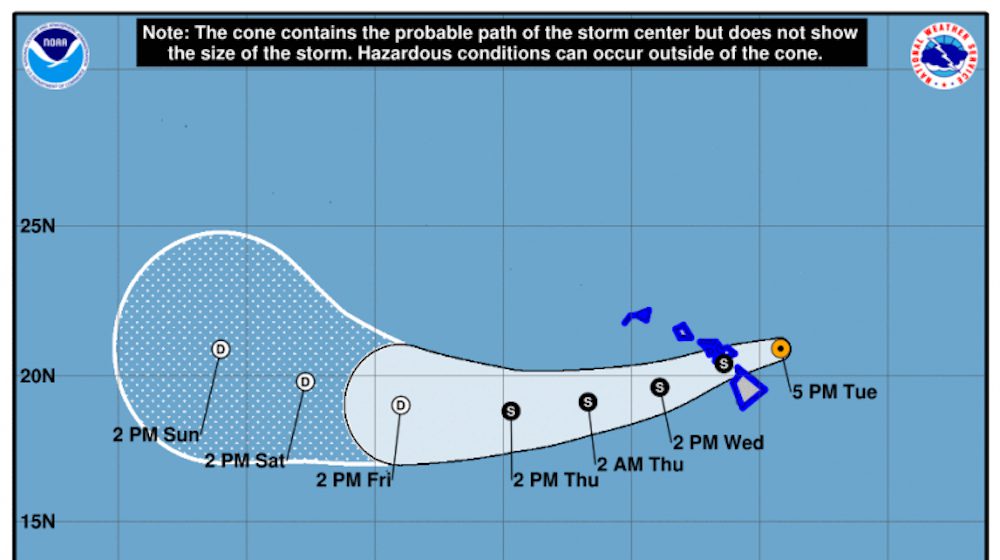

アメリカの多くの州では、成人と未成人の境は18歳と定められている。18歳と言えば、大概のヨーロッパや東南アジア諸国では飲酒可能な年齢である。当時20歳を超えていた僕たちは、日本でもお酒は飲める年齢だったし、当然アメリカでも背伸びをしてバーボンなんかを ”On the rocks” で飲むつもりでいた。大荒野を横目に飲む黄金色のビールにも憧れていた。だが、アメリカにおける21の壁は想像以上に分厚く、高かった。わかってはいたが、21歳にならなければ、お酒を買うこともカジノやナイトクラブにも入ることが許されない。ガタイのいいマッチョ警備員に「ID please」と睨みを効かされる。

僕たちが21の壁を思い知ったのは、ヨセミテの次に向かったラスベガスでのことだった。夜の街ラスベガス。煌びやかな摩天楼が僕たちを魅惑する。

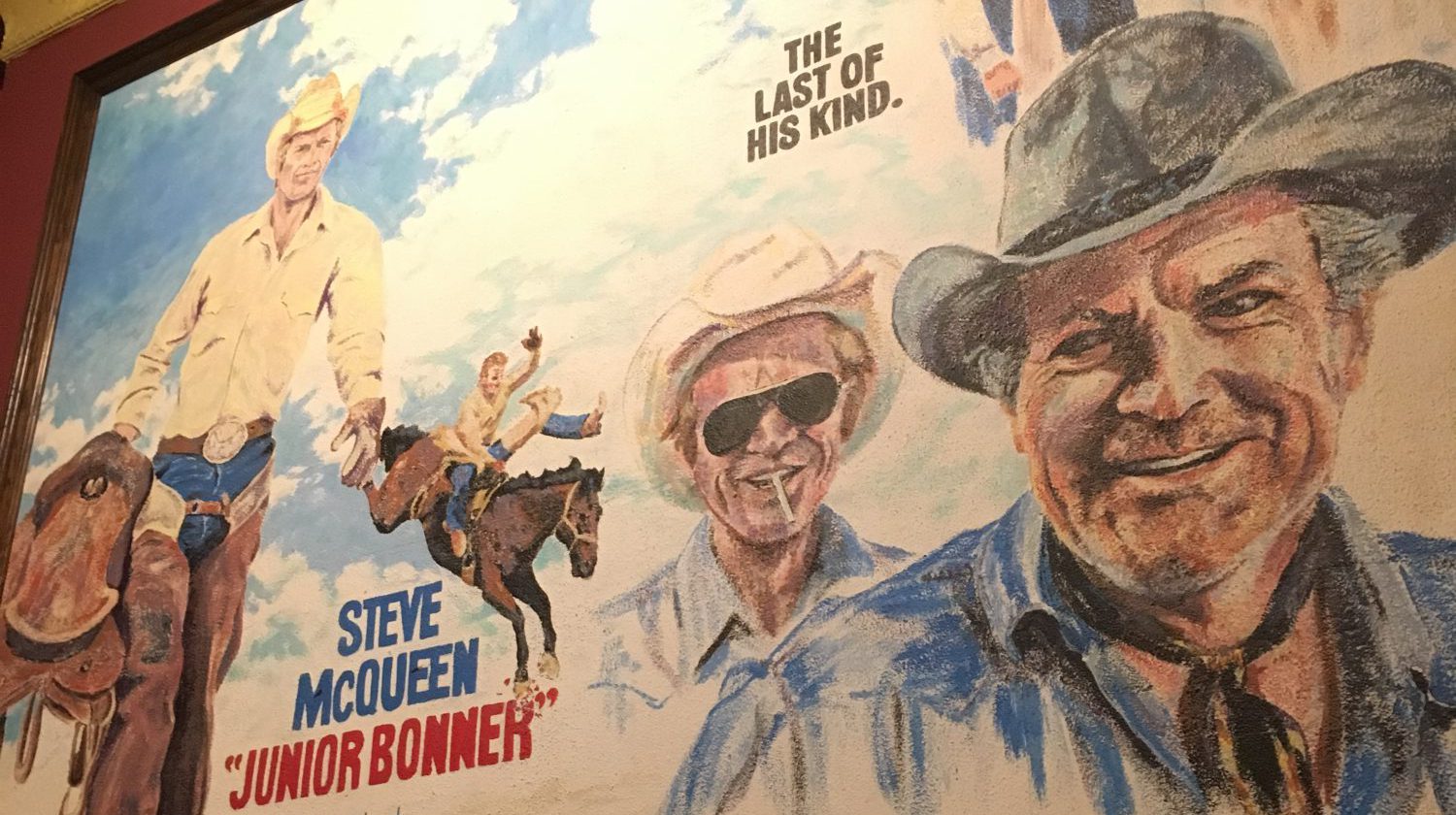

カジノや賑やかなアーケード通りを脇にアメスク一行が惹かれたのは、「オーシャンズ11」のラストシーンステージともなったベラージオホテル。だが、とにかくお腹が空いている一行は、ラスベガスは夜に行くべきだとそれっぽい言い訳を顔に塗りたくり、まずは近くにあるバーガー屋に向かった。バーガー屋では、ちょうどアメフトの試合がライブで流れていた。アメリカ留学の経験があるメンバーが「これ当時住んでた地域のローカルチーム!」と興奮気味に叫ぶ。だが、前日のハイキングで疲れが溜まっていたのだろう、彼以外のみんなは焦点のあわない目で静かにゲームを眺めていた。コーラ片手にアメフトのゲームを見ながら、陽が落ちるのを待つ。

僕は、偶然ラスベガスにいるという友人たちに会うべく一旦別行動を経て、その後ベラージオホテル前の噴水で他のメンバーたちと集合した。ウネウネと奇妙な動きをしながらもうまくシンクロしあう水の筋は、摩天楼の光と相まってとても綺麗だった。だが、何を隠そう「オーシャンズ11」を知らない僕にとってはそこまでの関心ごとではなかった。

そして、その後はお待ちかねのメインディッシュであるカジノに向かう。どのカジノがいいかなんて知らない僕たちは、とりあえず無料で入れそうな場所を選んだ。当然ながら、21歳になっていないメンバーは、カジノに参加できないことはわかっていた。それでも雰囲気さえ味わえれば! と、とにかく中に入れるカジノを探した。案外、入場料がかかるカジノ以外はすんなりと入場できるみたいだった。

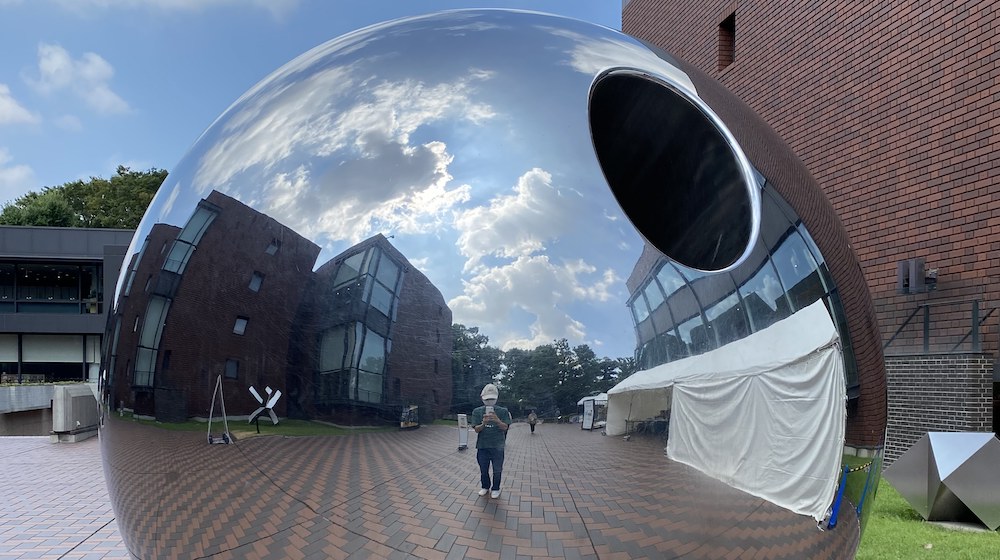

無数の光が交差し合うカジノ内部には、散り散りのトランプが置かれた緑のカーペット賭場とゲーム台が並ぶ。一番に目に飛び込んできたのは、女性のディーラーが場を回す賭場だった。弛んだ赤いTシャツを手でぎゅっと摘みながら場を睨む大男もいれば、冷静に眼鏡の柄に手を置き目を瞑るスマートそうな男もいた。ポーカーらしきゲームが行われていた賭場では、感情が表に出てしまう人や表情が一切変わらない人などと色んな人たちがいた。

こうも細かく記憶しているのは、ある意味、賭け自体に参加できなかったからかもしれない。ベットできない代わりに、コソッと真剣な大人たちの隙間から、怒られないようにそっとグリーンカーペットを覗いていた。ヒョロヒョロの20歳が、目がポロリとこぼれ落ちても気づかなそうなほど集中している大男たちの間から台を覗き込むのである。ある意味では、大きな賭けである。こうして、ラスベガスの醍醐味を味わうことができずに、僕たちの夜の街探索は終わりを告げた。21になったらきっと戻ってこよう。アメリカからの宿題を授かったような気分になった。

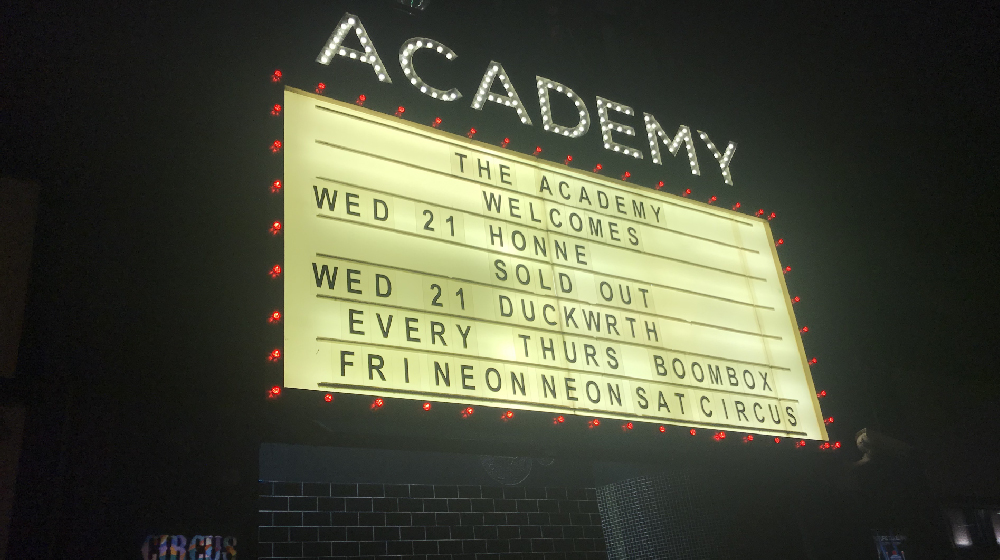

その後も、ニューオーリンズでは、皆がビール片手にジャズライブに酔いしれる様を扉の隙間から見ることしか許されなかったし、マイアミの海辺ではカーンっと瓶を鳴らし合う若者を横目にビールを買うことさえ不可能だった。見事なまでに、僕たちはアメリカ全体に張り巡らされたクモの巣に捕まったわけである。

カジノを文化と呼ぶにふさわしいかは不明だが、文化を楽しむために訪れた街で、その文化を味わえずに帰るとなると非常に後味が悪い。それじゃあ、ジェットコースターに乗りに遊園地に来た子どもがあと1センチ足りずに、乗せてもらえないようなものである。「うわーーーー」と泣き叫ぶ子どもの絵が目に浮かぶが、僕たちは決してそんな大声をあげたりはしなかった。ただ、舌を打って半ベソになったくらいであった。「いつか戻ってこような・・・」そう言って、アメスクメンバーと肩を支えあった。

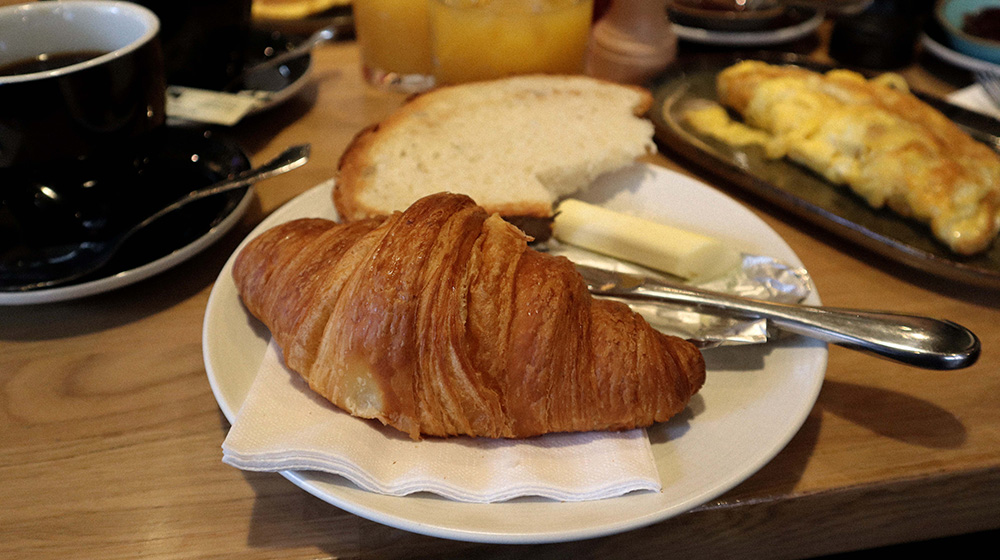

広大なヨセミテを背に早朝から活動を続けていた僕たちは、バーガー屋でも薄々気付いていた通り、普段よりも疲れていたらしい。今日は早く寝ようとみんな口を揃えた。

今日は、ラスベガスの街中にあるアメリカ最大級であるオアシスRVパークで寝泊まりしている。いくら良いRVパークとは言えども、寝床はいつもと変わらず、ベッドが6つしかない車内である。早く寝ようと合意していたはずの僕らは結局、寝床決めの争いに興奮して街中にいる時よりも大声をあげる。だが、数分も経って今日の寝床が決まると、とうとう体力を使い果たした僕たちは、埃だらけになった車内で気持ちよく眠りについていた。

Fin.

アーカイブはこちら

Tag

Writer

-

Haruki Takakura

1999年大阪生まれ。ロックダウン中に経験したコペンハーゲンでの休学ライフなど、隙間期間に目を向けた「FillIn The Gap」をContainerにて連載中。ビールが好きで好きでたまりません、なのに、お酒に弱い。