New kid on the block. #6

ニューヨーク恋物語。

Contributed by Ryo Sudo

People / 2020.07.21

#6

「板橋区で感じる、ニューヨークの暮らし。」

僕が住んでいるマンションの売り文句だ。今から10年ほど前に購入したのだけれど、考えてみるとすごいコンセプトだ。だってここはマンハッタンじゃなくて板橋区。セントラルパークじゃなくて赤塚公園だし、メトロポリタン美術館じゃなくて植村冒険館、アッパーイーストサイドじゃなくて高島平団地。どこからどうみても「東京・荒くれ者系ダウンタウン」の文脈を色濃く受け継ぐストロングスタイルの街(そのざわついたミクスチャーなムードがすごく面白いのだけれど)で、「洗練されたニューヨーカー的ライフスタイル」を感じられるような要素は四方を見渡してみてもほとんど見当たらない。「TOKYO TRIBE」みたいなエッジの効いたリアリティはあっても、「寂しげなエンジェル」とか「バスのクラクション」みたいなファンタジーはどうしたって見つかりそうにないのだ。それでも、なお「板橋でニューヨーク」なのだ。コンセプトを設計したクリエイターは、かなりハートの強い人だったに違いない。

それまで僕はニューヨークという街に対してとりわけなんの感情も持っていなかった。それでもこのマンションを購入したのは、実家に近いこと、小さいけれど庭が付いていること、そしてなんといっても都内のマンションとしては抜群に価格が安かったからだった。そんなわけで、当然ながらそんなコンセプトがあったことなんて、きれいさっぱり忘れていたのだった。

「須藤くんのマンションって、ニューヨークの実在の街がコンセプトじゃなかったっけ?」

仲のいいライターの男の子にそう言われたのは、数年前、取材でニューヨークを訪れていた時だった。思いがけず仕事が順調に終わって、完全にヒマを持て余していた僕たちは、早速レンタカーを飛ばして「うわさの街」を歩いてみることにしたのだった。ああ、時間があるって、素晴らしい。

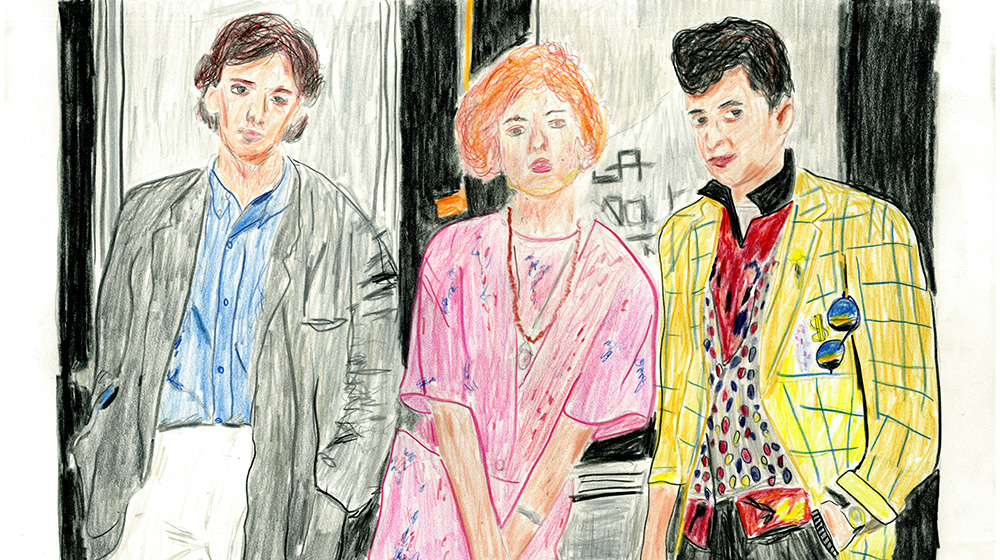

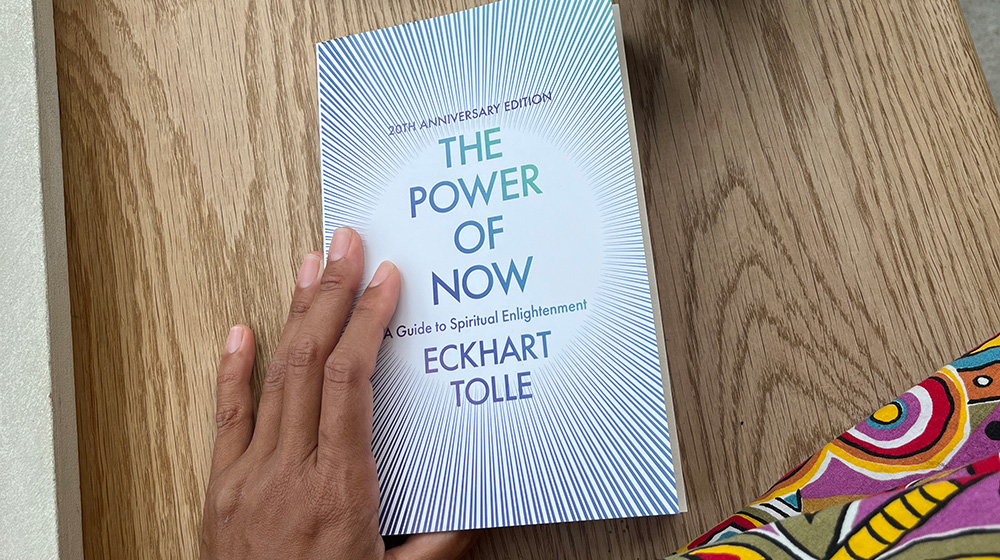

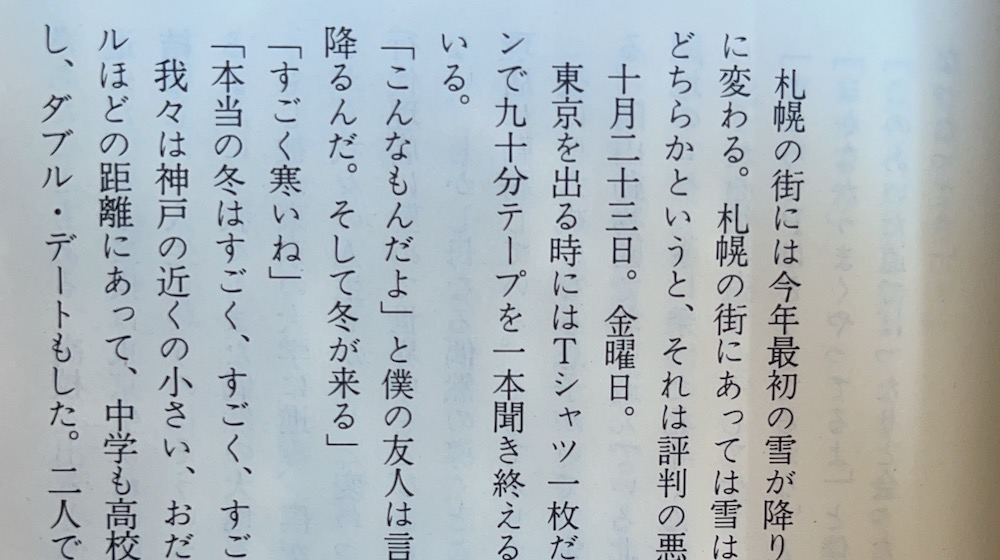

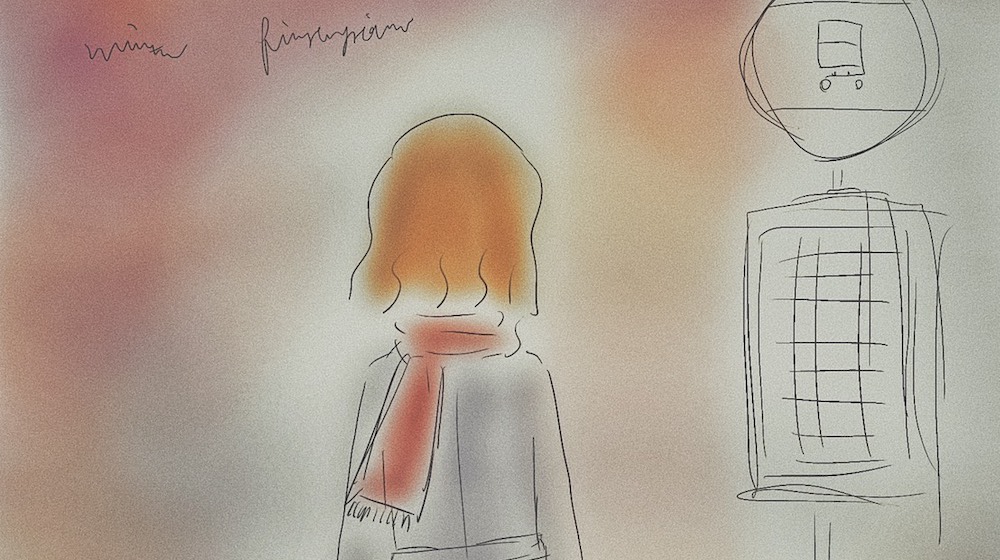

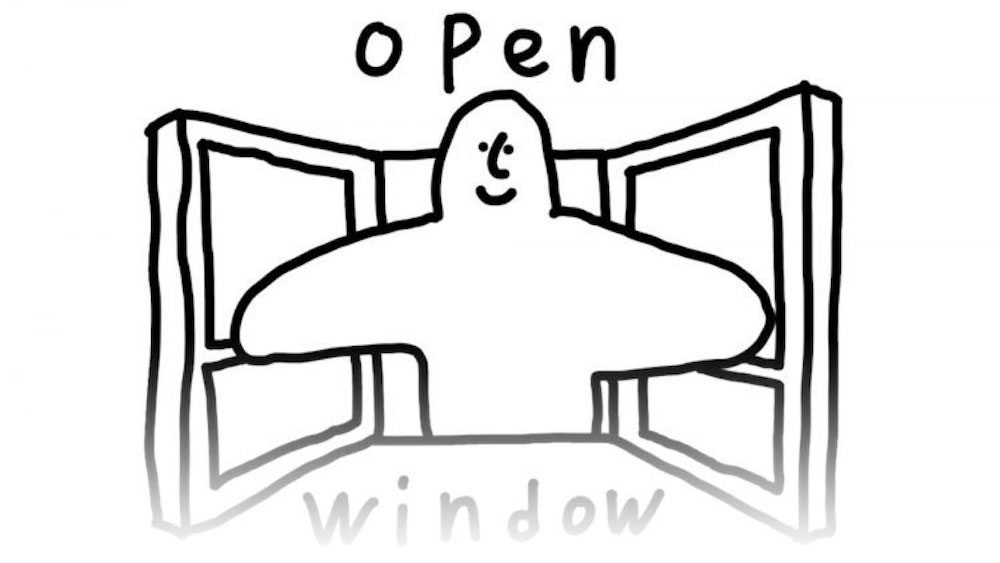

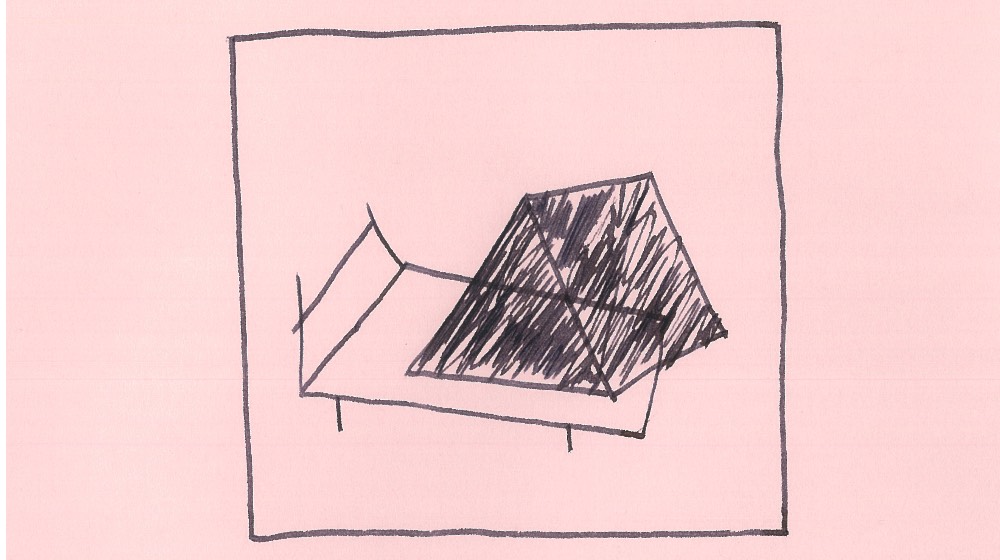

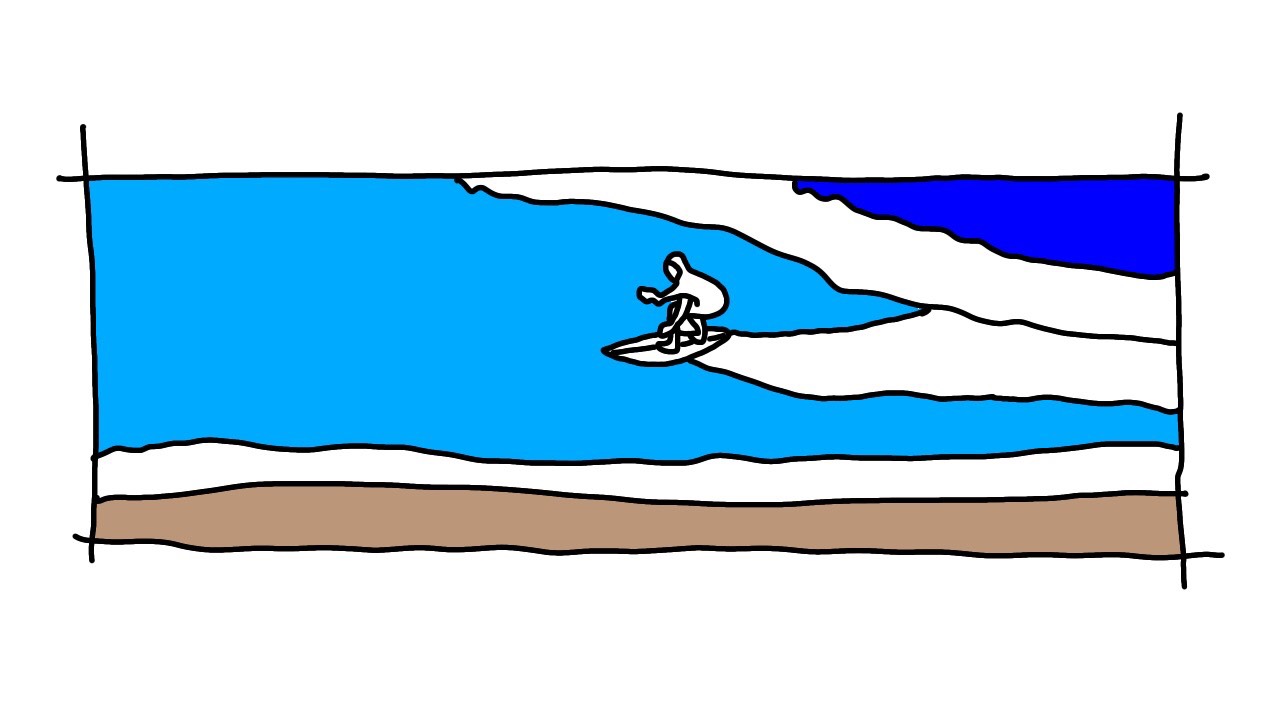

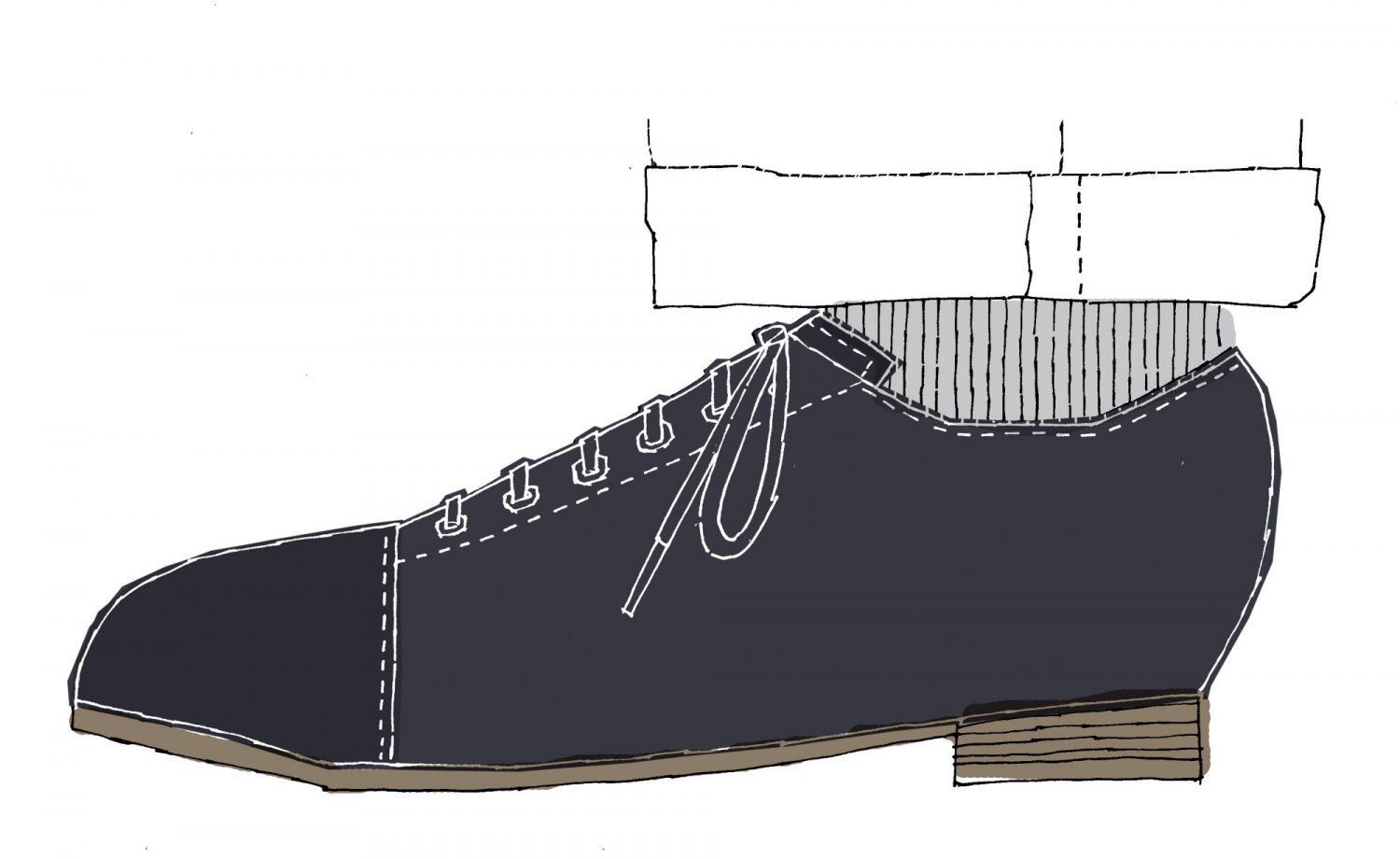

驚いた。その場所はマンハッタンで唯一個人が所有している公園を中心にした「グラマシーパーク歴史地区」と呼ばれる住宅街で、鍵を持たない人間は入れないというスノッブ極まりない地区だ。けど、一番驚いたのはそのスノッブさじゃなくて、自分が住む「板橋ニューヨーク」の建物を設計した人の「驚異的なコピー能力」の高さを実感したからだった。色違いのレンガを使ったデザイン、クラシックな柵の感じ、落ち着いた公園の植栽と、テラコッタみたいな道、おまけに建物名のサインに使われているフォントまで。もちろん、使われている素材やらスケールは相当チープに変更されているけれど(多分家の値段は30分の1くらい!)、全体的なムードから細かなディテールまで、この地域のエッセンスをすべて再現した、もうそれは見事としかいいようのない「完コピ」ぶりなのだった。

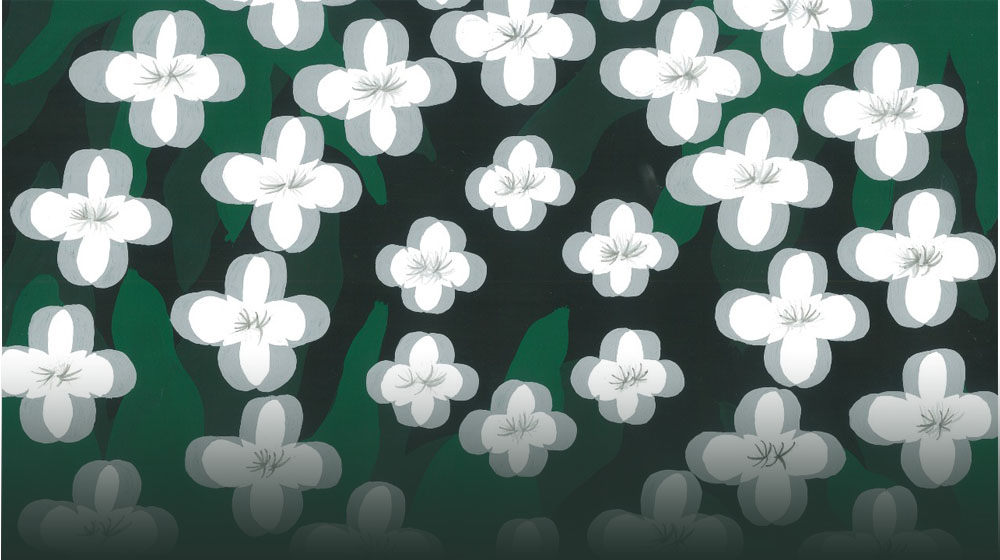

(↑”本物”のグラマシーパーク)

僕はとても感動していた。ニューヨークで最もロケハンしづらいだろうこの場所を、この日の僕らと同じように不審がられながらリサーチしまくったリサーチャーの驚くべき探究心。そして、価格はもちろん、板橋という街のイメージとニューヨークのギャップ。そうしたあらゆる難しい制約条件を乗り越えて、少しでもそのイメージに近づけようとした作り手の飽くなき情熱に。きっとクリエイティブディレクター的な誰かが「とにかくさ、コンセプトは”ニューヨーク”で”グラマシーパーク”なんだよね。行ったことないけど。」と言ったに違いない。けど、どんな無理難題だって、あらゆる方法を考え抜いて、あらゆる努力をして、絶対に実現する。うーん、やっぱり「職人の心意気」って、最高にかっこいいよね。

そして、僕は自分の家が大好きになったのだった。

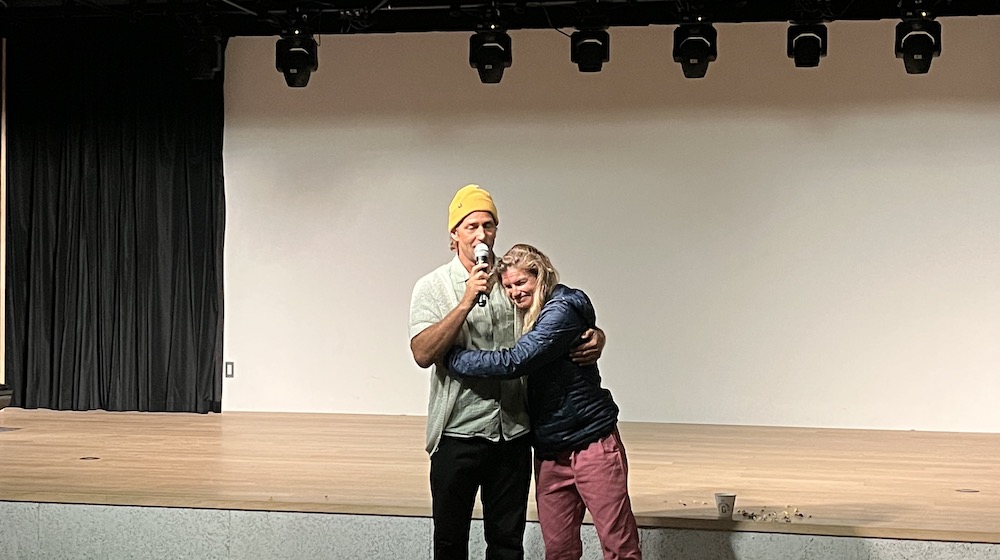

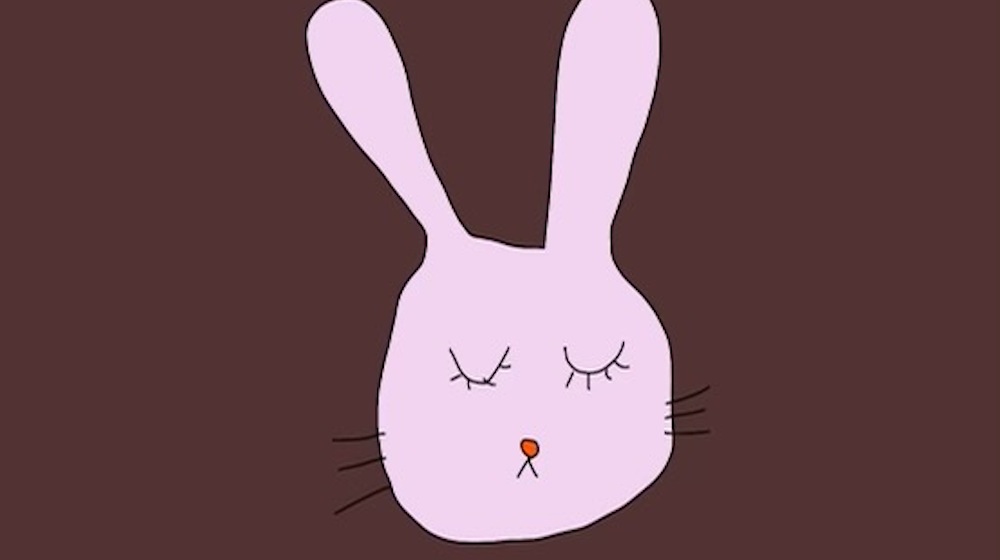

(↑"板橋”のニューヨーク)

庭に出て、ぼんやり中庭を見つめてみる。きっとあの柵の向こうでは、田村正和と岸本加世子がぐずぐずと恋物語を繰り広げているだろうし、佐野元春は、今日もまた寂しげなエンジェルを探しているに違いない。

やっぱり板橋にも、ニューヨークはあったのだ。

アーカイブはこちら

Tag

Writer

-

Ryo Sudo

anna magazine編集長。制作会社Mo-Greenで数多くの広告制作、企業ブランディングなどに関わる傍ら、"anna magazine"、"sukimono book"などペーパーメディアを中心に独自の視点で日常生活を再編集し続けている。