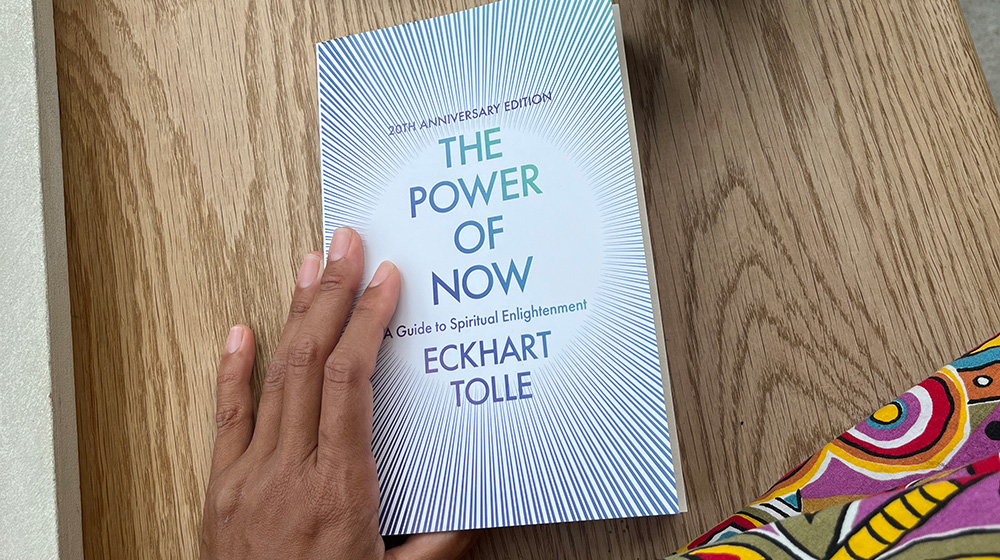

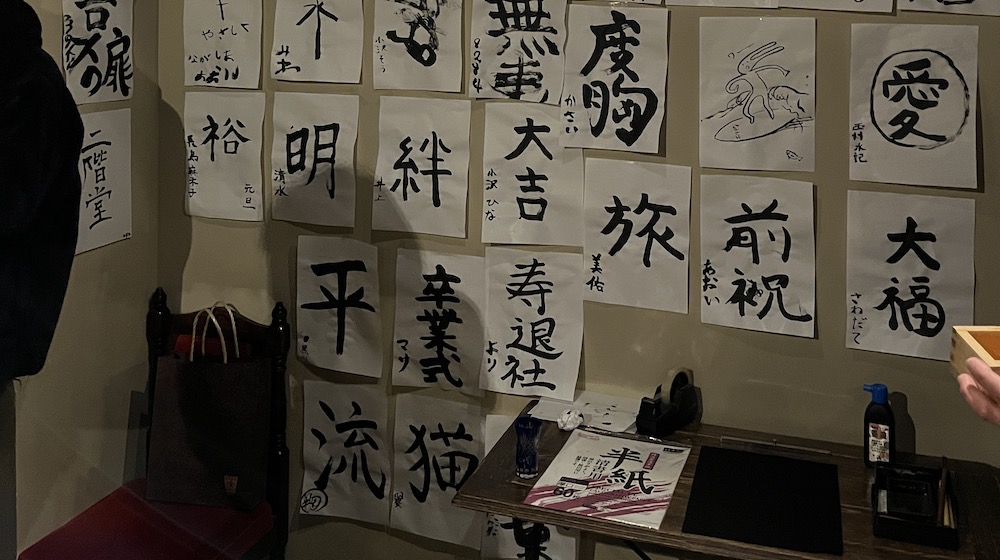

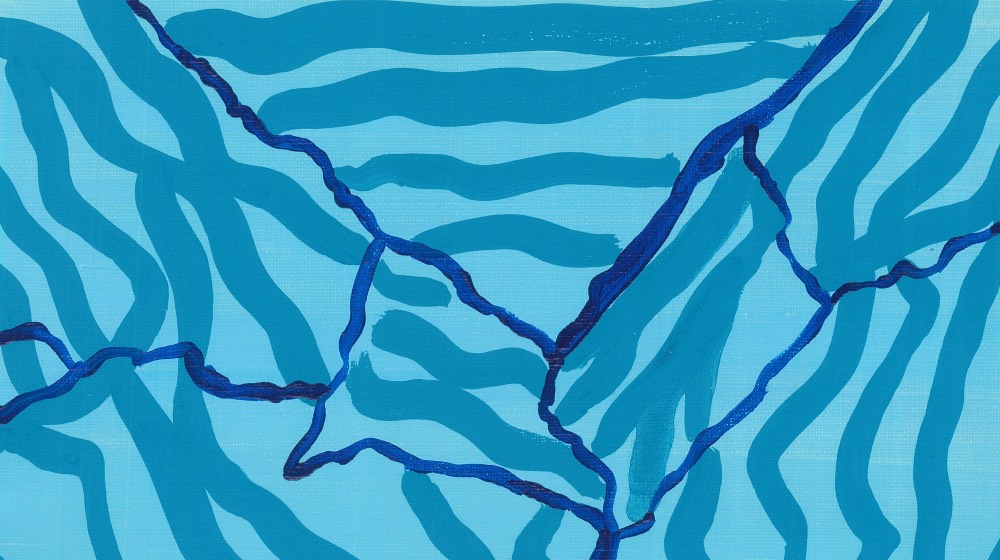

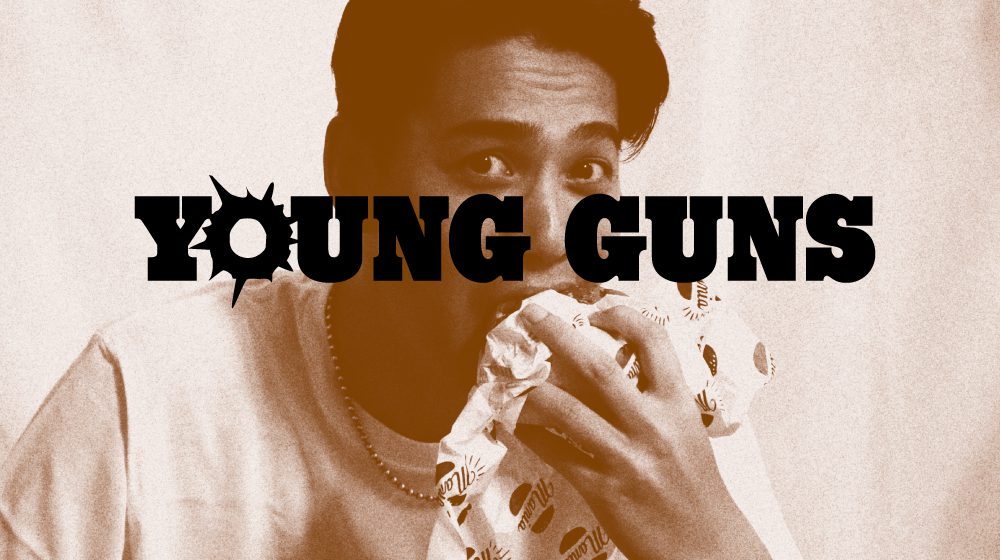

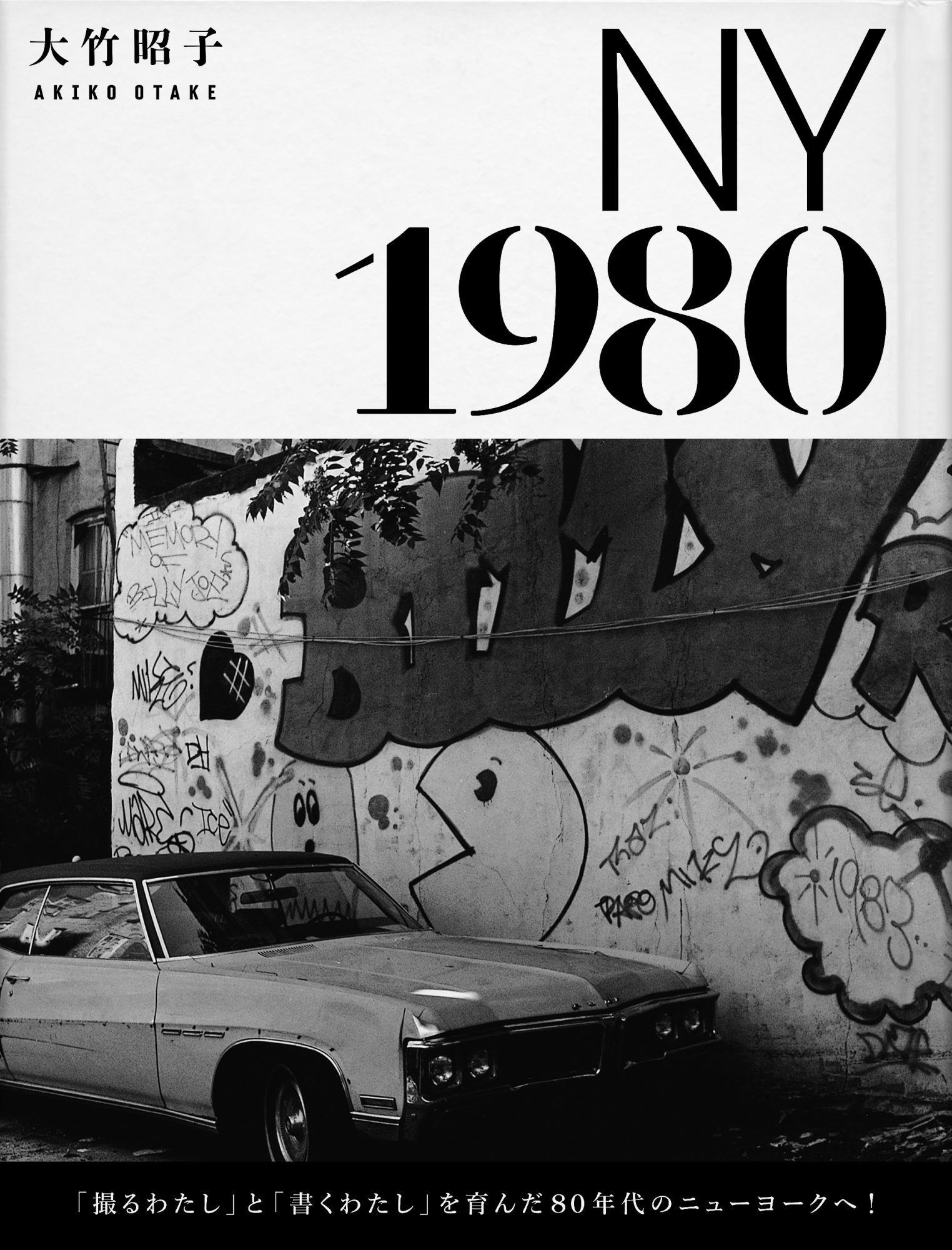

NY 1980.

Contributed by LUKE magazine

People / 2017.11.15

1976年頃、東海岸のキャンプスタッフのアルバイトでお金を稼いだ後、1週間ほどニューヨークで初めて遊びました。居候していたクイーンズから地下鉄に乗ってマンハッタンへと向かい、街中をほっつき歩いたりジャズクラブへ入ってみたり。外に出れば夜更けになっても黒人の男の子たちがバスケットをやっている。とても危険な時代でしたが、ニューヨークの街には日本では味わったことのないとてつもないエネルギーが溢れていたのです。その光景を見て、私はここに住んでみたいと思いました。

それは目的というよりも、危険な匂いを含めて、自分の生命力を沸き立たせる街のエネルギーを浴びたいという好奇心。'79年からのニューヨーク生活は、空っぽのアパートに皿を揃えることから始まりました。当時はインターネットもなかったので、ああでもないこうでもない、あの店の方が安いなんて言いながら随分と街を歩き、1枚の皿を買うだけで一日を終える。でも、効率を一切無視して自分の本能に従って動いていたから、徐々に街が自分と肉体化し、ここにはこういうものがある、ここにはこういう人種が住んでいるという感覚が、情報としてではなく体に染み付いてゆく。そうやって五感で確かめながら、記憶しながら歩く街との関係の中で何かを見出そうとしたとき、カメラというメディアがぴったりだと感じたのです。

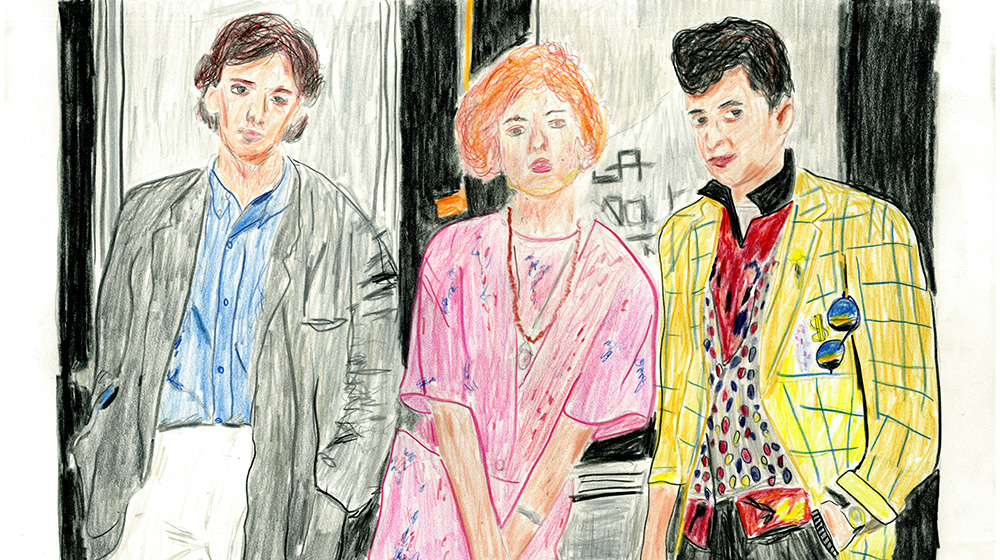

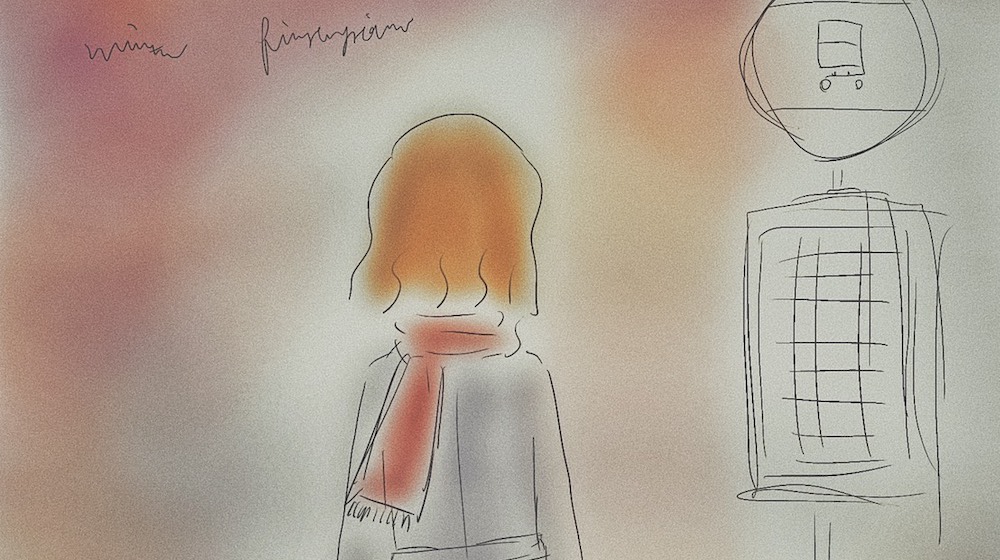

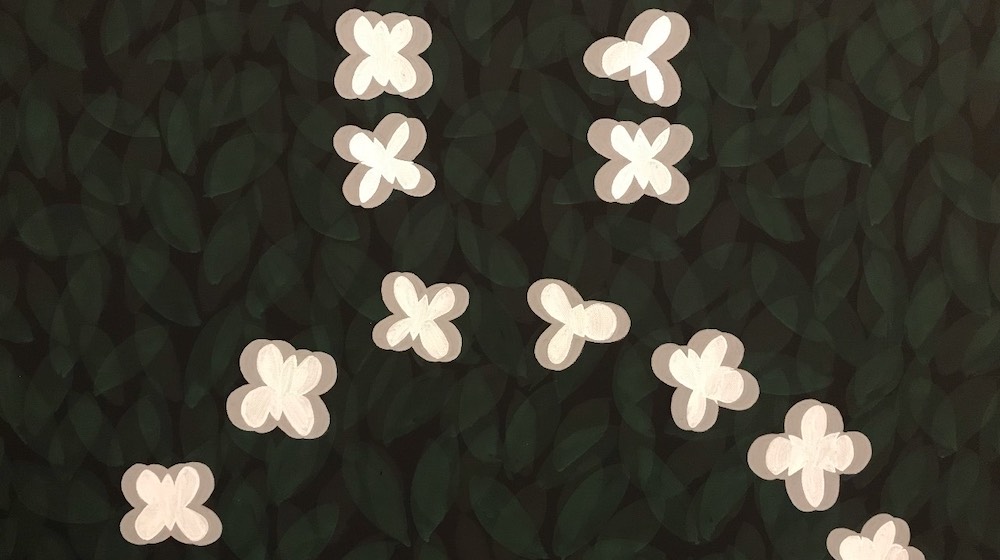

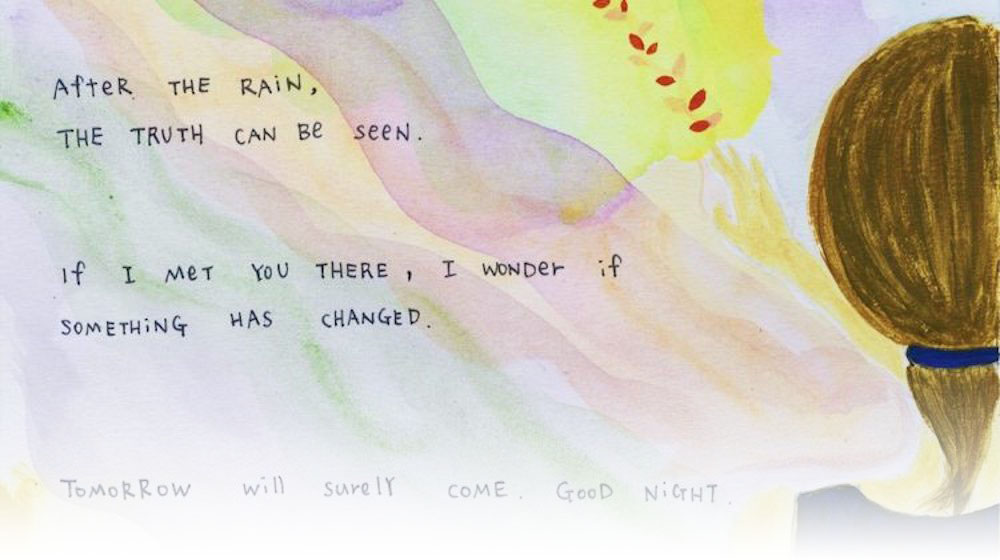

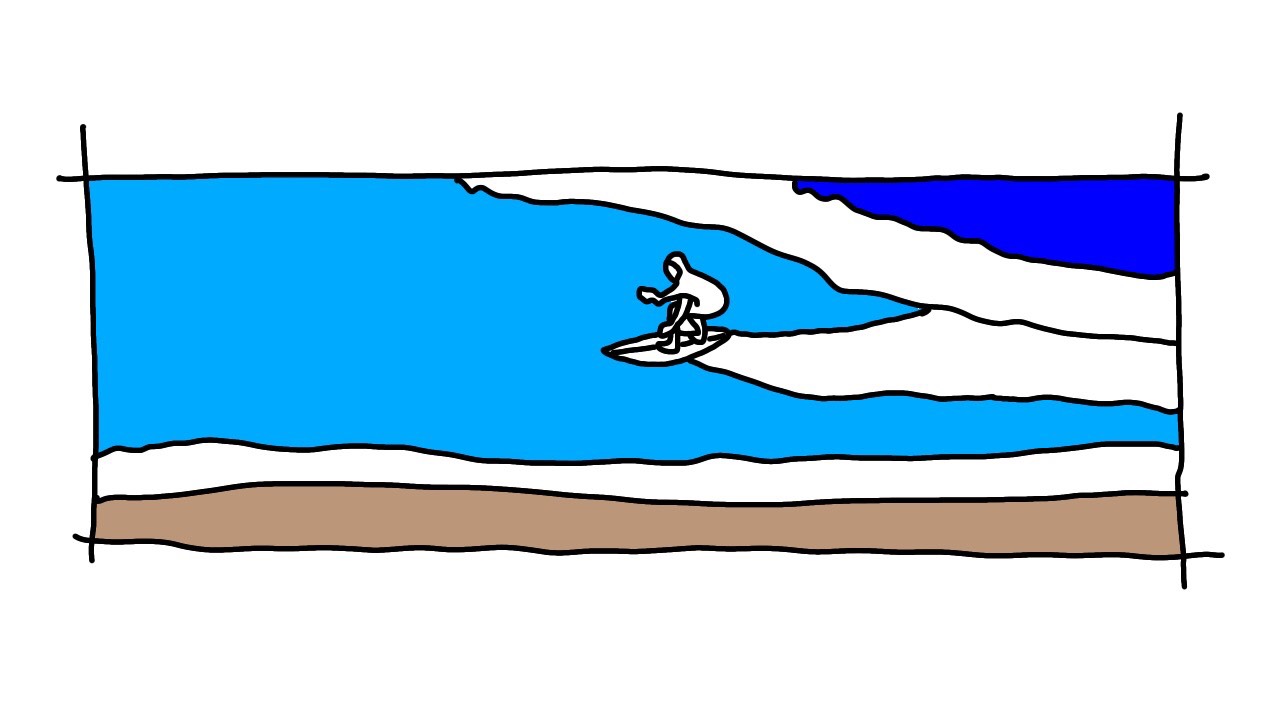

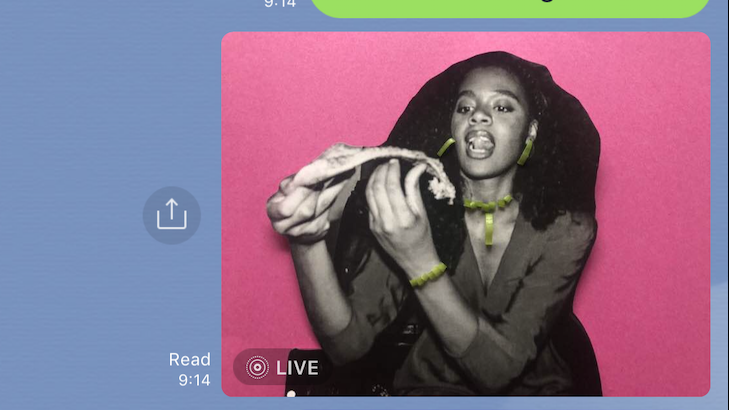

街のエネルギーに惹かれたと言いながら、人気のない廃墟のようなところばかりを撮影していました。人で賑わう観光地をなぞることが嫌だった私は、危険な場所であればあるほど、聖なる何かを感じたのです。人の痕跡や切実なものを嗅ぎ分け、目の前で起きたそのときの臨場感より、記憶の中で沈んで浮上してくるような瞬間。それが実に退屈な風景でも、その背後にある物語を想像させる写真が生まれるのです。別にどうってことのないグラスを持った友人の写真も、口に持ってきて水を飲んだ途端に、ふっと物語を持った他者になる。彼のパーソナリティではなく、人間として生きてゆく中ですっぽりと生まれた時間。グラスの底とメガネが一致した瞬間にグッと惹きつけられたのです。それはある種、人が存在しない廃墟と同じエネルギーを発していました。

私の考える写真の最大の強みは言語から解放されることです。まず見ることから始まり、撮って、写真を見直して、自分はこういうことを考えているんだと感じる。タイトルをつけるときに初めて言葉が必要になり、その人が何を見てきたのかを浮き彫りする。すると、自分が何者なのかが分かるようになるのです。「あなたは何者なの?」と聞かれても何も言えなかった私に、身体を通して初めて本当の言葉になることや物の見方を教えてくれたのがニューヨークの街と写真でした。言語よりもまず自分の五感を作ること。人間は他人に守ってもらうものではなく、自分で自分を守るもの。そのためには五感を研ぎ澄ませて何かが起こる前に自分が察知するべきなんだと。

「ニューヨークがなかったら今の私は絶対にいないわね」

大竹昭子/Akiko Otake

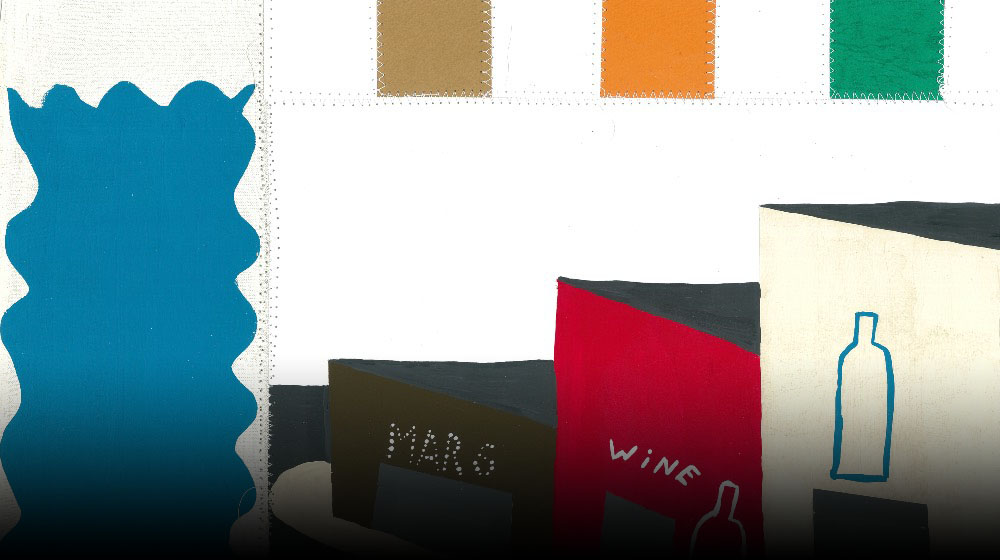

ノンフィクション、エッセイ、小説、写真評論など、ジャンルを横断して執筆。'79年から'81年までのニューヨーク滞在中に自身が撮影した写真を収録した「NY1980」(赤々舎)を2012年に発売。http://katarikoko.blog40.fc2.com

Photograph: Akiko Otake

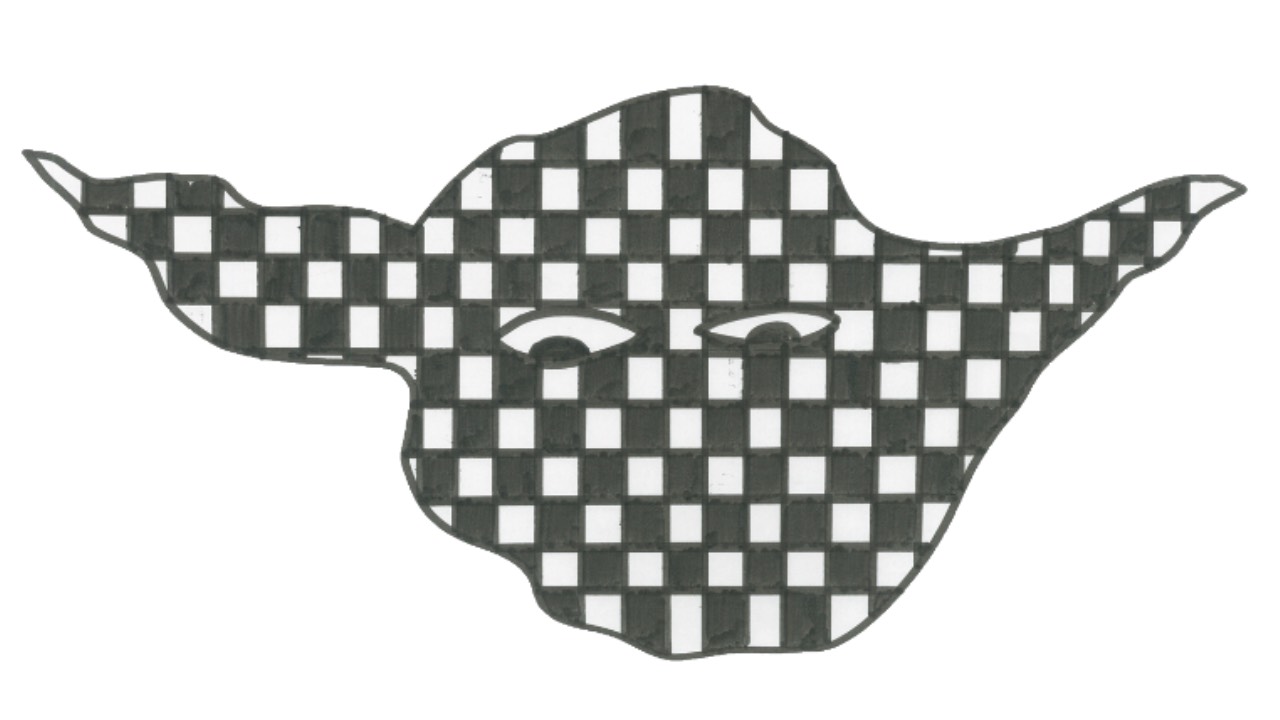

「A glass & glasses」写真集『NY1980』より

Tag

Writer

-

LUKE magazine

「anna magazine」から飛び出した、男の子のためのミックスマガジン、それが「LUKE magazine」。「世界は、アメリカは、僕たちが考えているより、ずっと広い!」を合言葉に、アメリカを中心に世界のあらゆるカルチャーを発信。誰もがワクワクできるコンテンツを提供します。