The Route #4「anna magazine編集長の取材日記」

「未来の人と、スンドゥブ」

anna magazine vol.12 "Good old days" editor's note

Contributed by Ryo Sudo

Trip / 2018.12.04

「未来の人と、スンドゥブ」

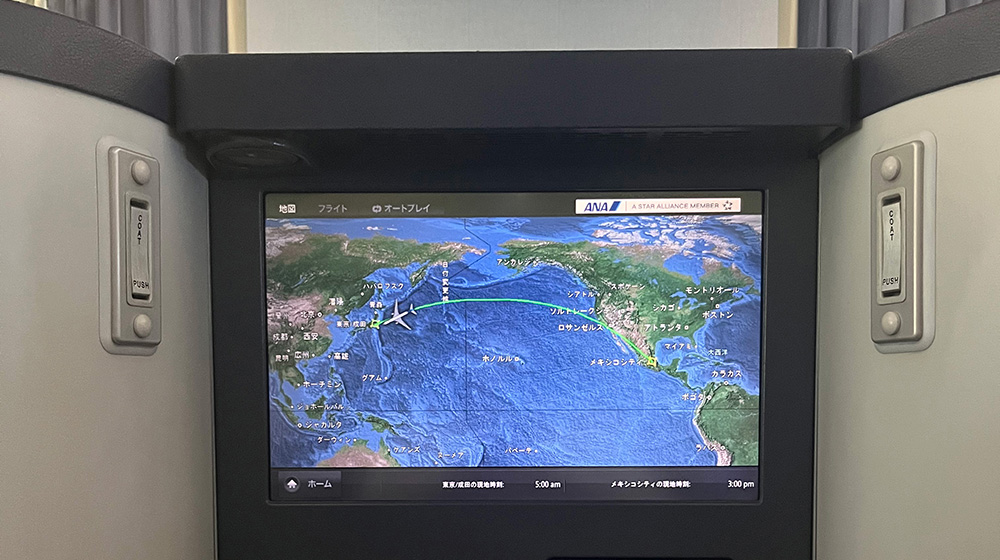

9/19 1stday Anchorage

朝6時にアンカレッジの空港に到着。

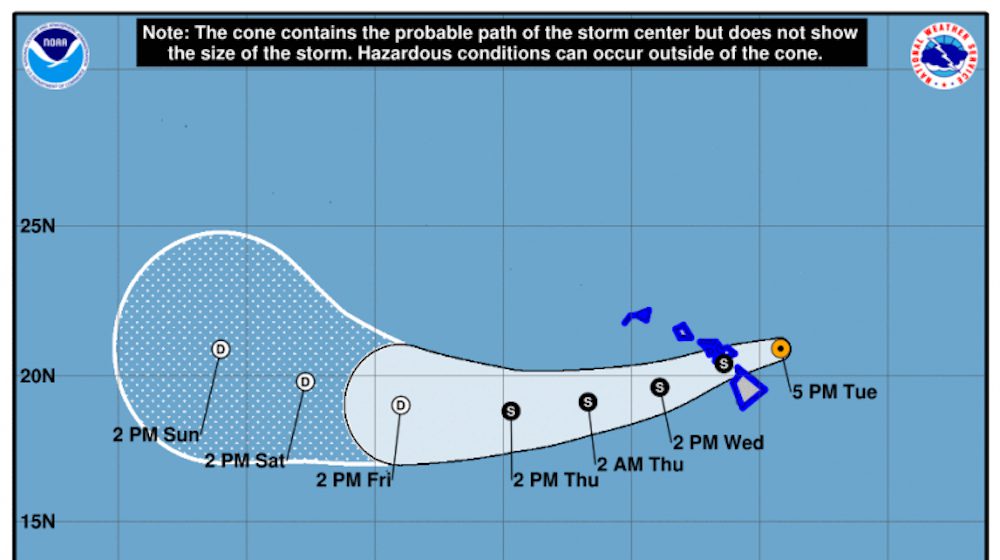

ALASKA AIRLINESは携帯でのテキストメッセージが無料とのことだったのだけれど、本土付近のエリアだけに限られるらしく、海の上を飛び続けるハワイからアラスカのルートでは使えなかった。

到着と同時に、空港の椅子に座って、ホノルルで起こったことをスタッフと正直に話し合った。ゴールを共有して、チームを常に同じ方向へ導くことはとても難しいもの。けれど、それがうまくいった時は、自分ひとりでは絶対に実現できない最高の結果が生まれる。anna magazineは特にそういうメディアだと思う。だから、ここはこの旅一番の正念場と感じていた。関わっている人すべてが大事で、誰ひとり欠けてもうまくいかない。だから、できるだけ正直に、思っていることをたくさん話し合った。うん、なんとか通じ合えた気がする。ずいぶん長いことこの仕事をしているけれど、自分のスキルや責任感は、実際のところまだまだ未熟なんだと思い知らされたけれど。

ハワイ〜アラスカの移動で一番強く感じたのは、人の種類がいきなり変わるってこと。人種はもちろん、醸し出す雰囲気も。北に向かうからなのか、もの静かで、なんとなく暗い感じの人が多くなる。ファッションも、楽しむというより、「寒さよけ」っていう感じ。乗客の中にひとりだけ「ハワイらしい」ミクスチャーな外見の人がいた。カメラマンが「人種がどんどんミックスしていったら、未来人はもしかしたらみんなあんな外見になるのかもね」と言っていた。なるほど、納得。レンタカーまで乗客を運ぶバスの運転手が異常なほどテキパキと動く。きっと軍隊出身だ。何だか気になる動きで、印象に残った。人のスタイルって、本当にいろいろだ。

現地で依頼してあったガイドはいわゆる「コーディネーター」とは少し違って、どちらかといえばネイチャーガイド的な感じだったけれど、とてもていねいな方で、初めてのアラスカで小さい子供のような質問を繰り返す僕たちのひとつひとつの質問に、とても真摯に答えてくれるのがとても嬉しかった。

アンカレッジはどうやら「街」の魅力を語るような場所ではないようだ。ガイドの方にも、朝食を食べたダイナーのオーナーにも、アンカレッジの街の魅力についてしつこく聞いてみたのだけれど、みんな口を揃えてこう言うのだった。

「街にはなんにもないよ。だって、ここは自然が最高な場所だぜ?」

打ち合わせを終えた僕たちは、いつもの取材のように街の「ダウンタウン」と呼ばれるエリアから何となく車で流してみることにした。どの取材でも同じだけれど、初めての街を訪れたら、まずダウンタウンの目抜き通りを走って、その後めぼしい観光スポットをいくつか、そのあと大学や学校付近といった学生街、というような順番でざっくりと回る。

なるほど、確かにこれといって特徴のない街だった。

でもこの街で暮らしている人たちには、それぞれに大切な場所があるはずで、そこで自分だけの時間を過ごしている。粘り強く、そんな小さな価値のあるストーリーを探さなきゃ。

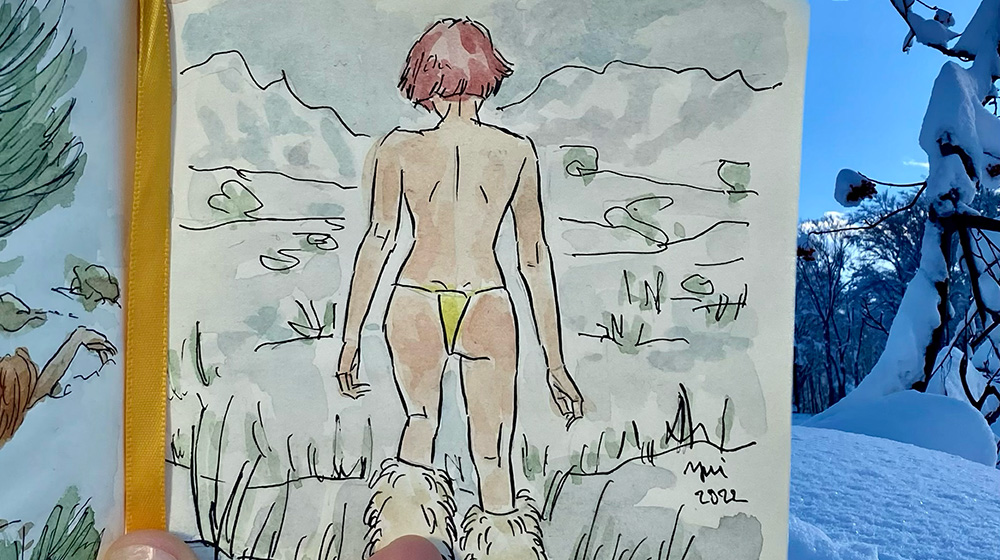

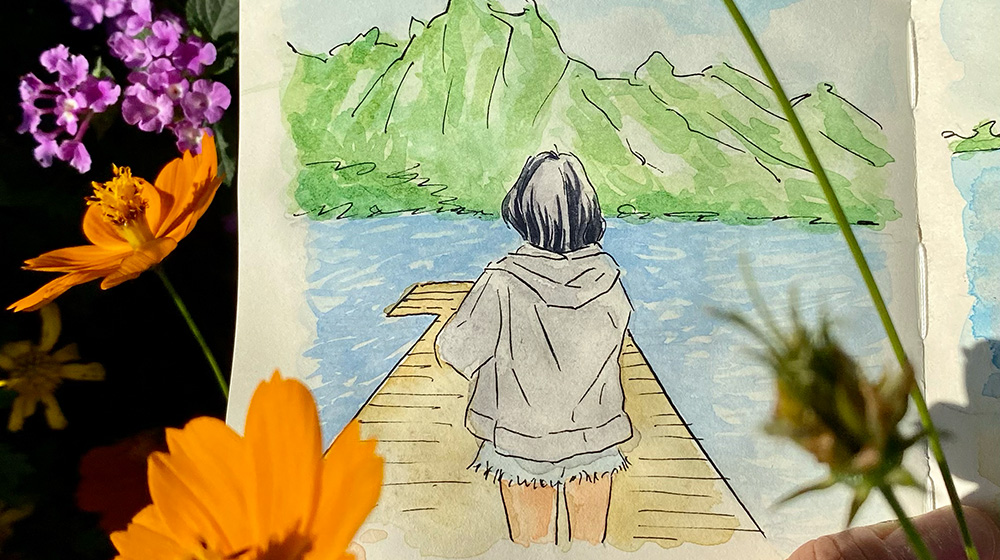

カメラマンのスケーター仲間の紹介で、かわいいカップルに会うことになった。日本のカルチャーにインスパイアされたポップな作品が印象的な、ドローイングアーティストのテッドだった。坊主頭がとてもキュートなガールフレンドと郊外の平屋に住んでいて、突然訪ねてきた僕たちを快く迎え入れてくれたうえに、1日中同じ車に乗ってアンカレッジを案内してくれた。

スケーターに会うたびに思うけれど、彼らが同じスケーター仲間を想う気持ちって、本当に特別だ。友達の友達とか、場合によっては知り合いですらなくて、Webサイトなんかで連絡をとっただけの関係だったりすることがほとんどなのに、世界中どんな場所で会っても、たいていのスケーターはまるでずっと一緒にいた仲間みたいに暖かく迎えて、おまけにびっくりするほど親切にしてくれる。

「ところでお腹空いてる?いつも僕らが行くダイナーに行こうよ」

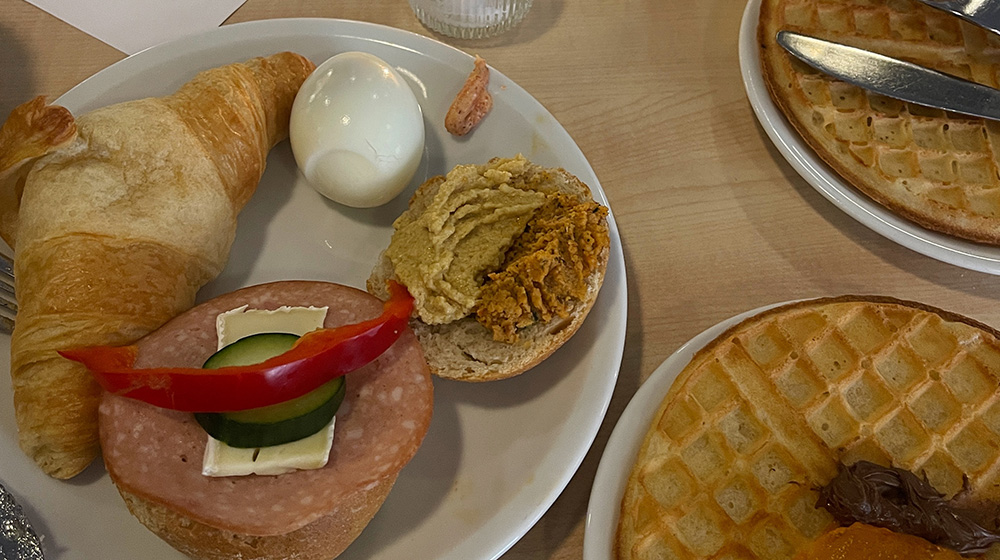

そう言われて連れて行ってくれたダイナーが最高だった。

外観もかわいいし、ハンバーガーとシェイクがとてもおいしい。適度にローカルな感じだけど、ローカルズオンリー、というような感じでもなくて、僕たちのような日本人にも居心地がいい。テッドたちと一緒だったからかもしれないけど。

「この店、素敵だね」と伝えると、テッド君はとても嬉しそうだった。

この店は彼らにとって、あたり前のように大切にしている場所なんだろう。そんな場所に連れていってくれたってことはきっと、僕らとの出会いを大切にしてくれてるってことだ。

もし同じように自分を訪ねてくる人がいたら、絶対彼らのように、自分の大事な場所に案内するんだ、とこっそり決心する。

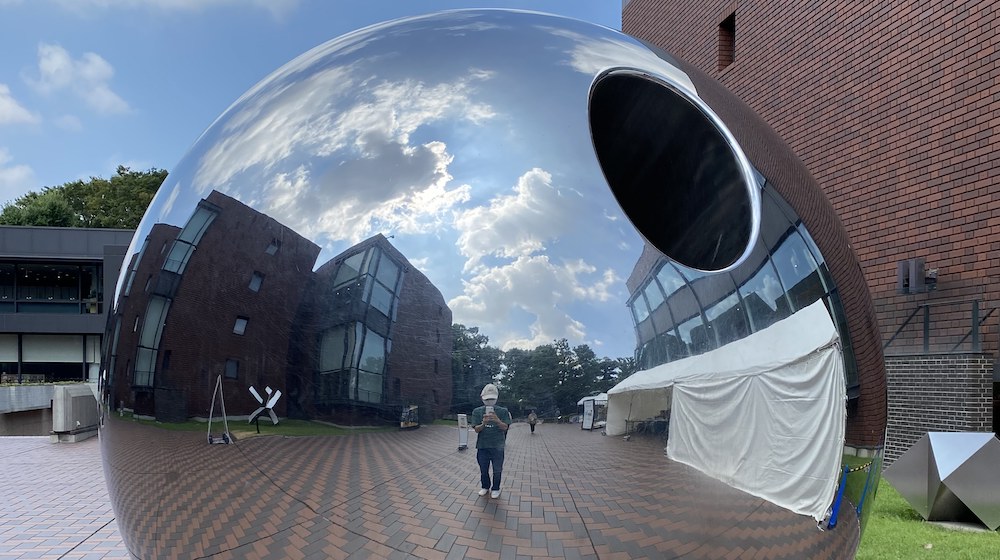

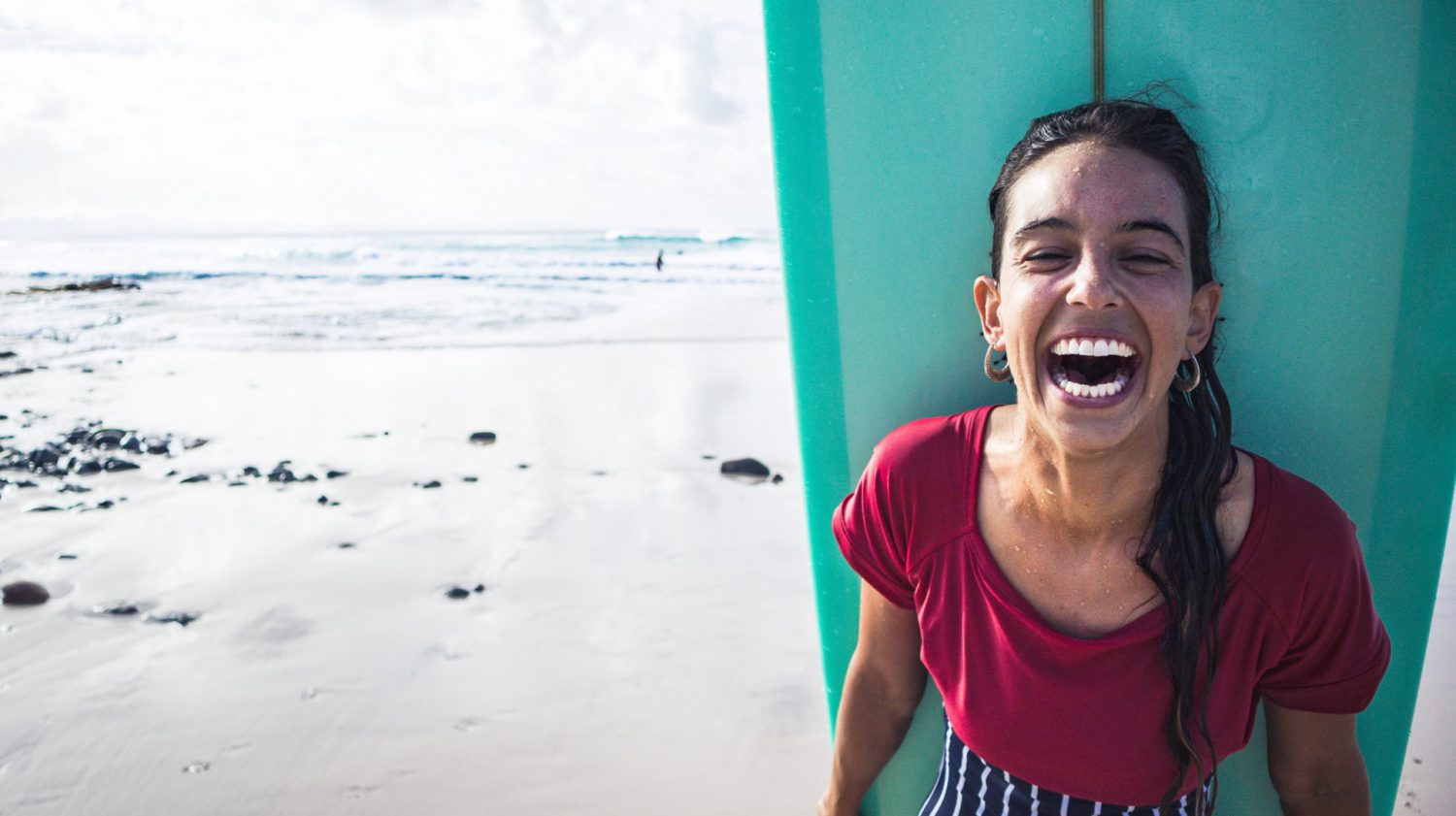

アンカレッジ郊外の山の麓のスケートパークに一緒に行く。あきれるほど雄大な景色をバッグに遊べるスケートパーク。アラスカにしかない「ストリート感」だね。そのあとは、取材できそうな面白い女の子たちもたくさん紹介してもらう。

テッドはとにかく親切だったし、なにより驚くほど気の利く人だった。とにかくあらゆる場面で「センスがいい」。いわゆる感度のことじゃなくて、いつでも相手の気持ちを先に汲み取ってくれる。

「せっかくだから、最初にアンカレッジの街の全景がみられるパーキングのヒルトップ行ってみる?」とか、英語が話せない僕に対して、「どう、いいでしょう、この場所」と、わかりやすい簡単な英語で、しかも楽しそうに話しかけてくれたり。僕らにとっては「そうそう、今ちょうどそれが欲しかった」みたいなことばかりで、素直に感激した。他人の気持ちと状況を考えて、常にちょっと先をイメージして動く。それってもしかしたら、路面の状況や環境なんか考えながらベストなルートをチョイスしながら滑るスケートボードそのもののあり方ととても似ているのかもしれない。

テッドみたいな人たちに、スケートのことじゃなく、「人生における大事なこと」というインタビューをしてみたら、きっと面白い本ができるだろう。

夜はスンドゥブ。やっぱり寒いしね。ベストチョイスだった。

アーカイブはこちら

Tag

Writer

-

Ryo Sudo

anna magazine編集長。制作会社Mo-Greenで数多くの広告制作、企業ブランディングなどに関わる傍ら、"anna magazine"、"sukimono book"などペーパーメディアを中心に独自の視点で日常生活を再編集し続けている。