HIKER TRASH

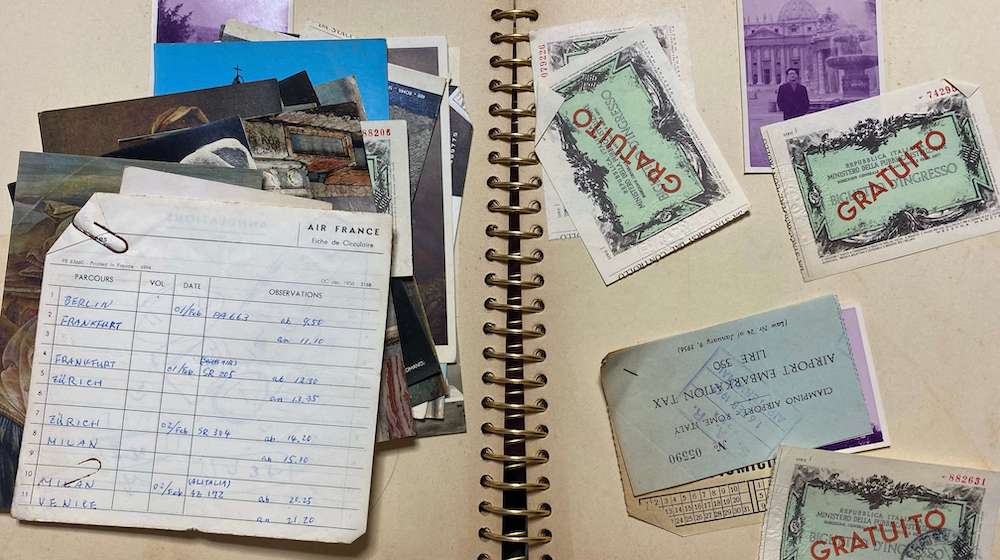

ーCDTアメリカ徒歩縦断記ー #5

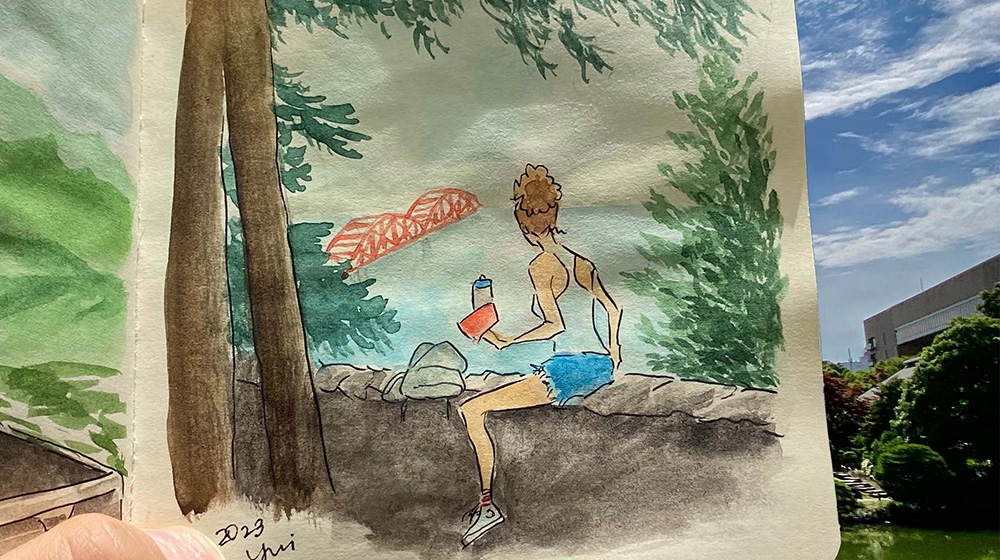

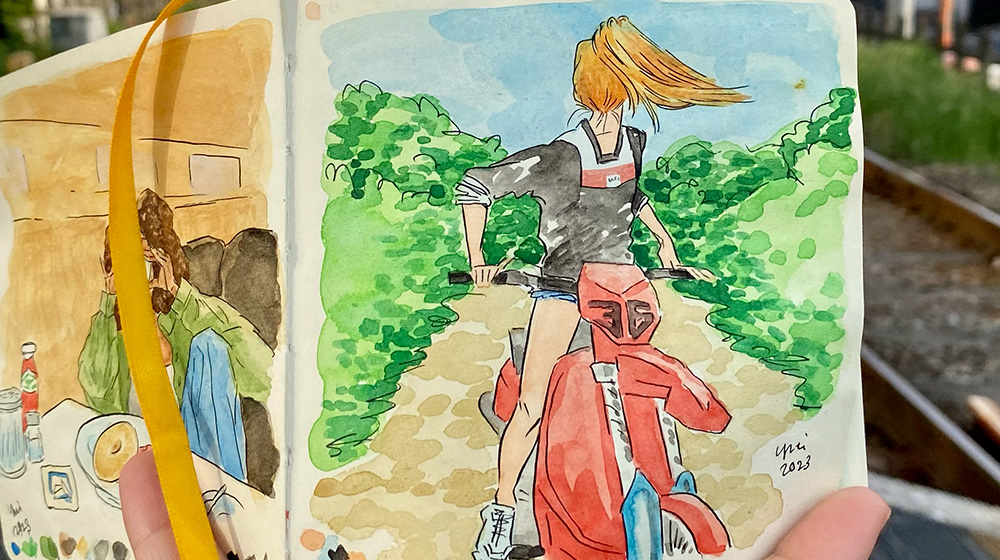

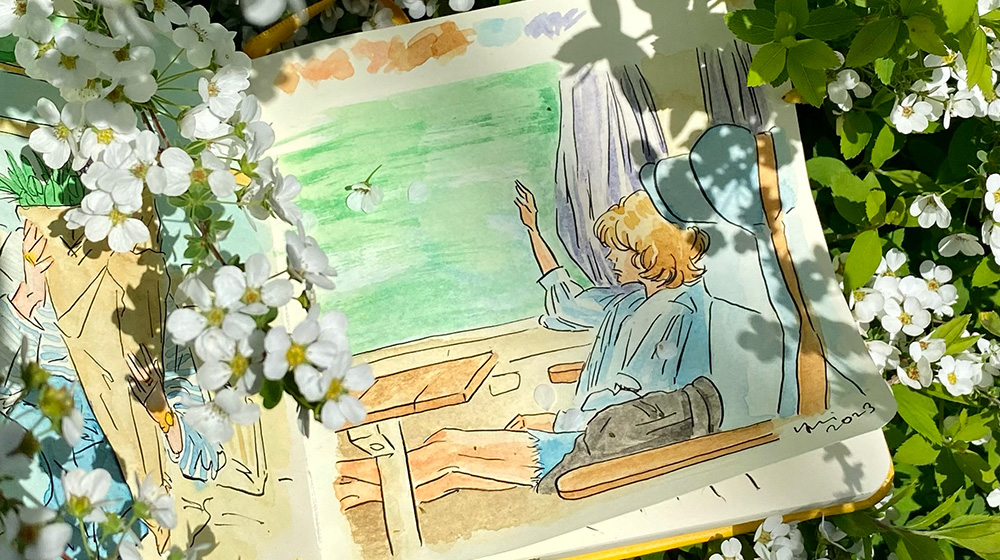

Contributed by Ryosuke Kawato

Trip / 2018.07.24

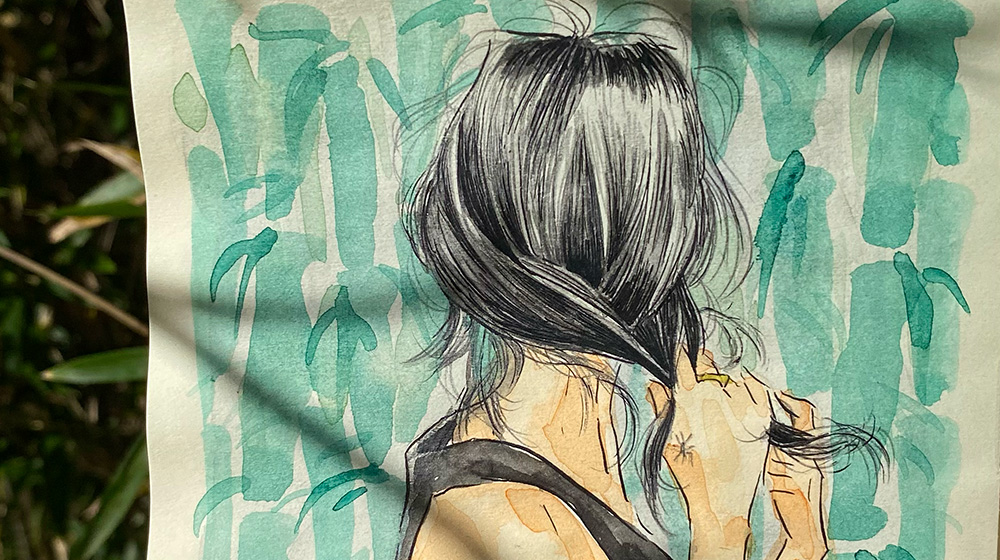

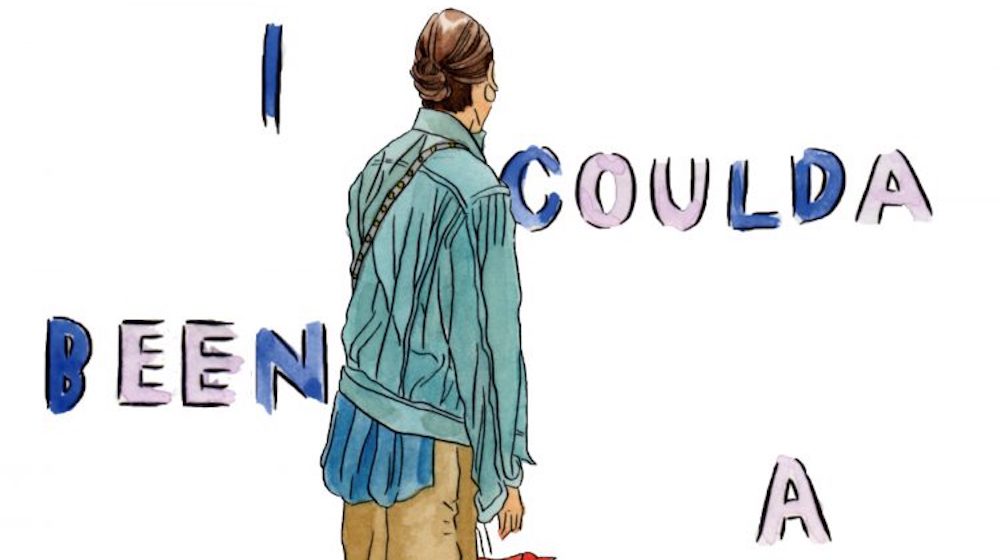

イラストレーターの河戸良祐氏も『その人種』のひとりだ。ロング・ディスタンス・ハイキングとは、その名の通りLong Distance(長距離)をHiking(山歩き)する事。

アメリカには3つの有名なロング・ディスタンス・トレイルがある。

ひとつは、東海岸の14州にまたがる3,500kmのアパラチアン・トレイル(AT)。

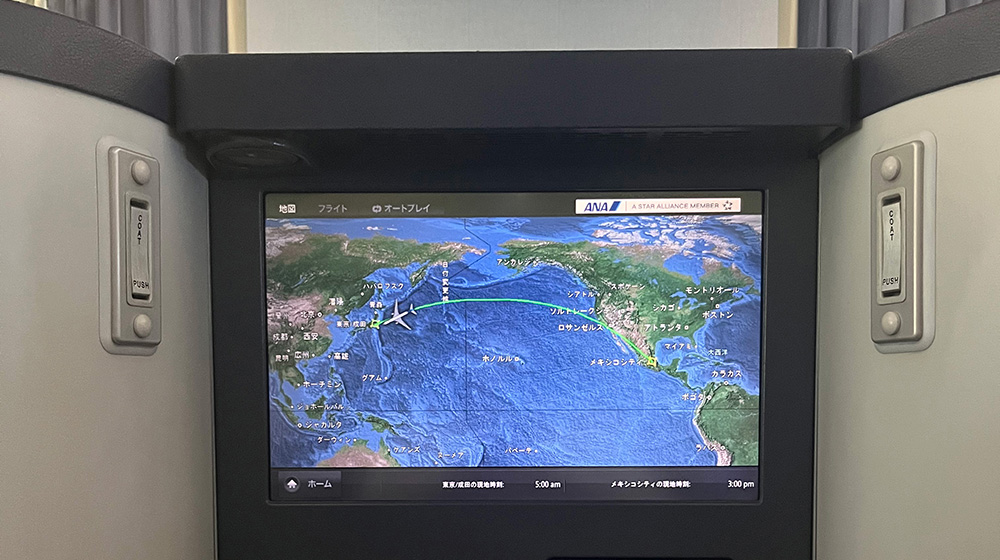

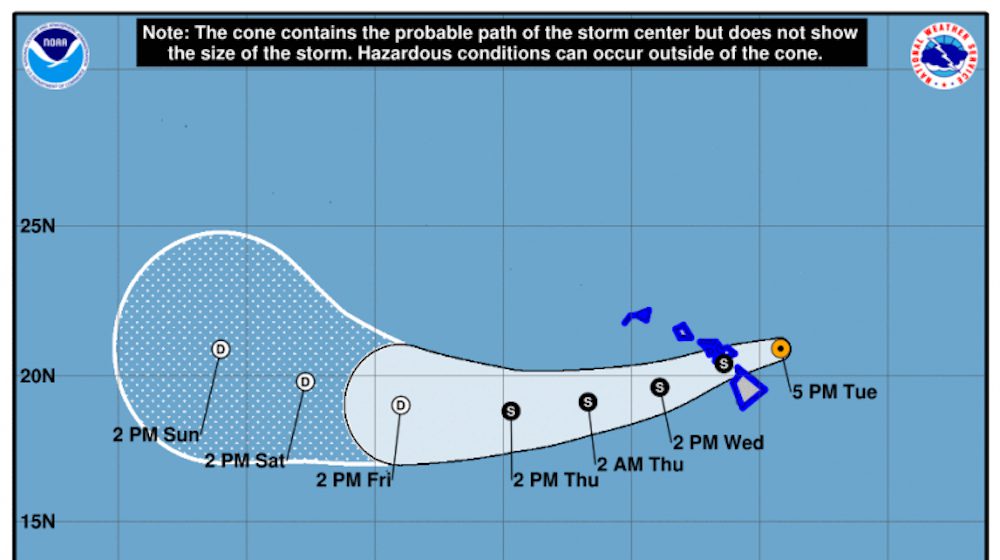

もうひとつは西海岸を縦断する4,200kmのパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)。そして、コンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)。

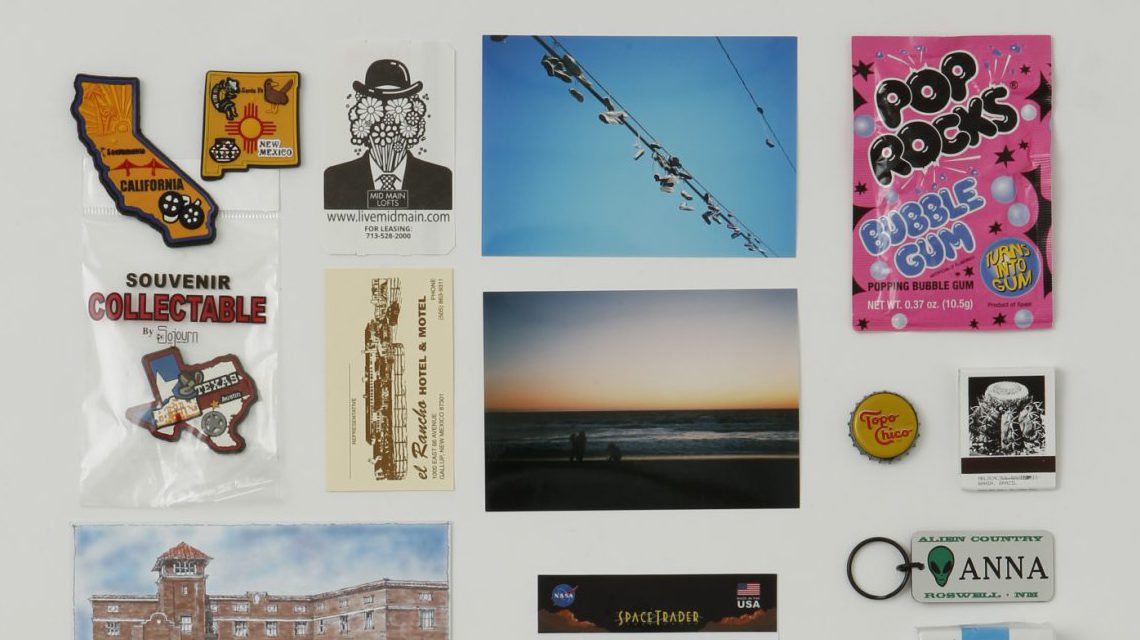

CDTはアメリカのモンタナ州、アイダホ州、ワイオミング州、ニューメキシコ州を縦断する全長5,000kmのトレイルで、メキシコ国境からカナダ国境まで続いている。

この連載は、そんな無謀とも思える壮大なトレイルを旅した河戸氏の奇想天外な旅の記録だ。

「リョウシュケ、まず一度断ってから、受け入れるのがジャパニーズの礼儀なのよね。あなたは侍なの?」

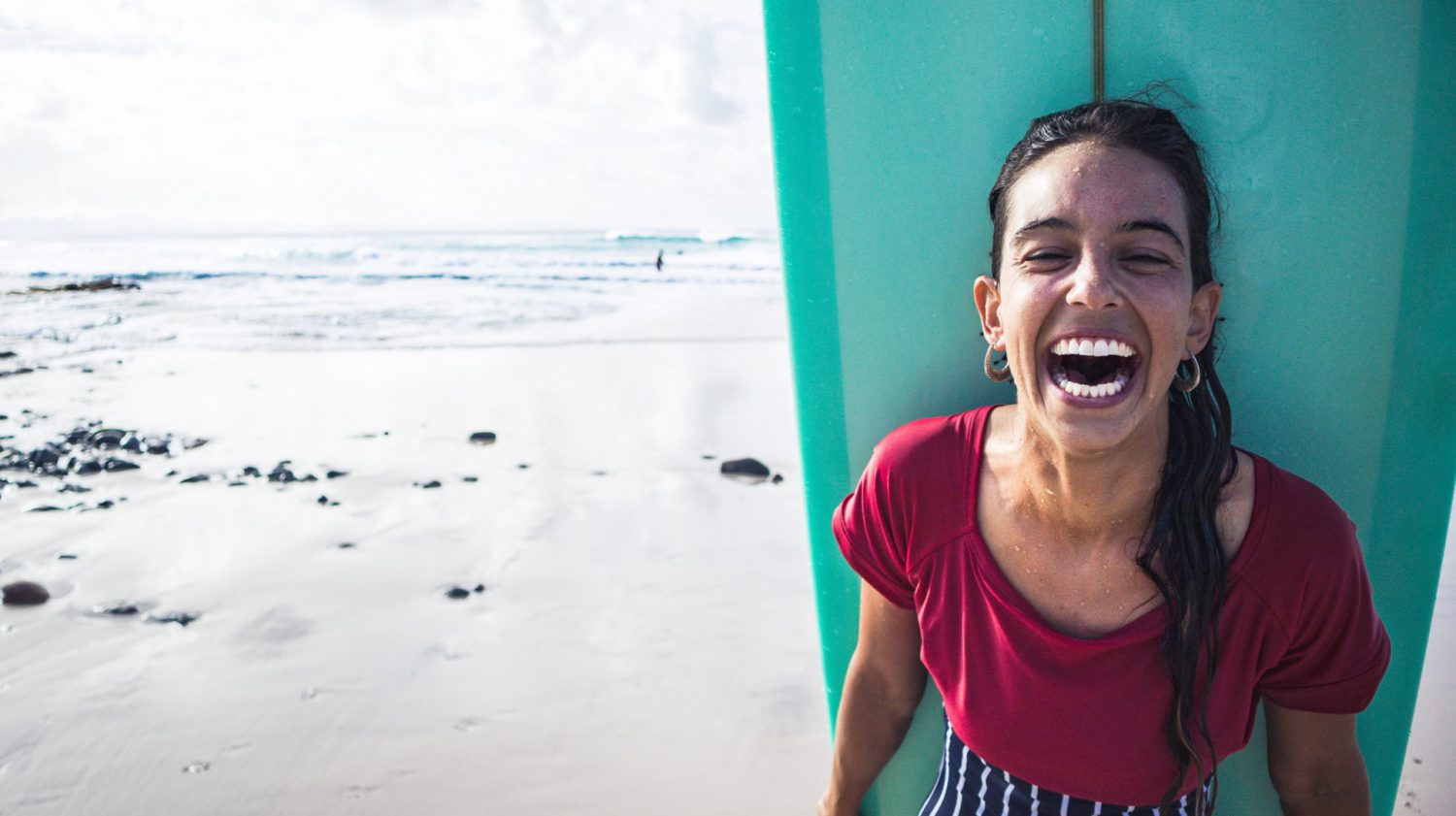

ちぢれ毛のフランス人少女ソフィーは、大きな瞳を三日月のように細めて笑い、そしてズズズと鼻水をすする。

「ジャパニーズって難しい性格してるわね」

ソフィーの母マリーが、パスタをクッカーで茹でながら言う。マリーは40歳前半、ソフィーは15歳くらいだろうか。

「さっきも言っただろう、それは誤解だよ」

寒さで震えている僕の声は、白い息と一緒に暗い森に消えて行った。8月のワイオミング州のイエローストーン国立公園は夏真っ盛りのはずなのに、凍えそうなほど寒い。僕らはダウンジャケットを着ているのに、ブルブルと震えていた。

8月7日に長かったモンタナ州を歩き終えて、やっとワイオミング州に入った。最初に訪れたのはバッファローが生息することで有名なイエローストーン国立公園だ。このセクションはトレイルにほとんど起伏がない。だから僕は1日40km以上歩いて2、3日で駆け抜けようとしてた。

国立公園を歩き始めて、すぐにトレイルは舗装路に変わり、先の駐車場には沢山の観光バスが停車している。先程まで人っ子一人いない森を歩いてきた僕は、まるで人里に迷い込んだ野生生物のようで、落ち着かない気分になった。

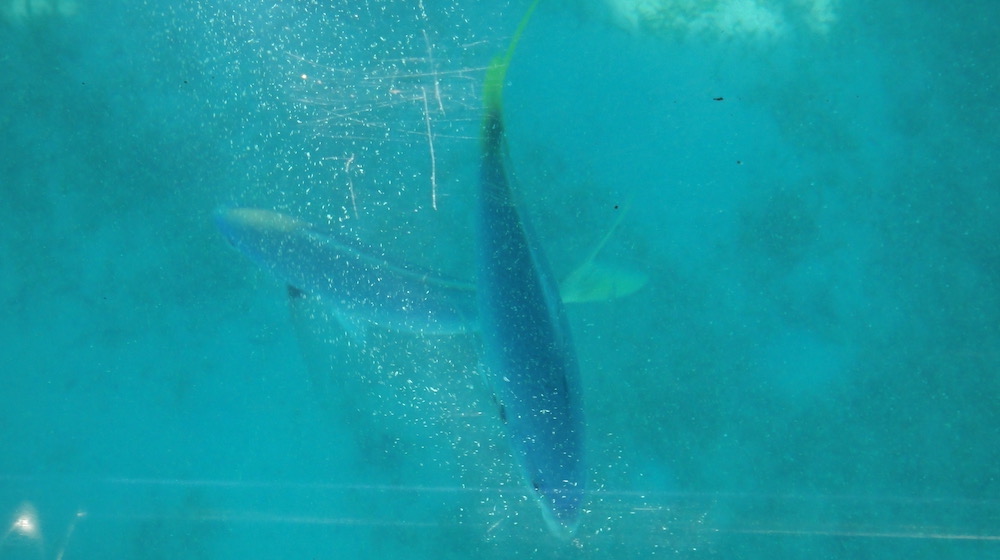

舗装された道を歩いていくと、青青とした池が見えてきた。そこからは白い湯気が立ち上り、硫黄の香り漂っている。ここは火山地帯なのだ。

岸辺は硫黄で変色した黄色の岩がキラキラと輝いているのを見て、その時、やっとイエローストーンの名前の由来を知った。

観光客たちは楽しそうに記念撮影をしている。人混みをかき分け進むにつれて、徐々に人は少なくなり、いつもと同じ細いトレイルになってきた。やはり、起伏は少なく、煮えたつ池を横目にぐんぐん進むことができる。

その後、順調に進む予定でいたが、夕方ごろ途中から雨が降り出したこともあって、思ったように進めずにいた。さらに日が暮れるにつれて、気温が急激に低下し、ダウンジャケットを着用しないと耐えられなくなってきた。

僕がその日の野営地のキャンプサイトに到着したのは、すっかり暗くなった午後8時ごろだった。イエローストーン国立公園内のキャンプサイトは、整地された広い空間に複数グループが自由にテントを張れるようになっている。人の少ないキャンプサイトの端に小さい底のない1人用テントを張り、バックパックから食料袋を出して、丸太で組まれた椅子が並べてある場所まで移動する。イエローストーン国立公園にはグリズリーが生息してるので、寝床の近くに食べ物の匂いを付けたくはない。

丸太の椅子には2人の先客がいた。

「こんばんは、ここに座ってもいいですか?」

僕が声をかけると、年配の女性と少女はニコリと笑って「どうぞ」と返事をした。

「僕はリョウスケ、トレイルネームはスケッチ。はじめまして」

眩しいだろうと思ってヘッドライトの明かりを手で覆う。

「私はマリー。こっちは娘のソフィーよ」

「リョウシュケ!トレイルネームって何?」

ソフィはこちらを覗き込むようにして聞いた。

「トレイルネームは、僕らロング・ディスタンス・ハイカー同士が呼び合うニックネームみたいなものさ」

なんだかよく分からない、ソフィーはそんな顔で首を傾げた。

「ふーん……リョウシュケは日本人なの?」

「そうだよ。何で分かったの?君たちはフランス人かな?」

「見た目とか雰囲気とかかな。そう、私とお母さんはフランスからイエローストーンをハイクしに来てるのよ。なぜ分かったの?」

「同じだよ」

そう言って僕は笑う。食事の為にここへ来たのだが、寒さと疲れでお湯を沸かしてディナーを調理するのが面倒臭い。そこで、予備で持っているチョコスナックを取り出し、それをディナーにすることにした。

「晩御飯はそれだけなの?ご飯をあげようか?」

その光景を見ていたソフィーは、どうやら僕に食料がないのかもしれない、と心配してくれてようだった。

「私たちは沢山食料を持っているし、一緒に食べなさいよ」

大きなガスバーナーで、これまた大きなクッカーを火にかけてパスタを作っているマリーは言う。たしかに、2人分以上の量はありそうだ。しかし、食料が不足している訳でもないのに、他人の食料を食べてしまうのは、少し抵抗があった。なので、丁重に申し出を断り、「おやすみ」と言ってテントに戻る。寝袋に潜り込み、ヘッドライトを消して目を閉じる。しかし、5分ほど経ってから、僕はパチリと目を開き、再びヘドライトを点灯し、寝袋から這い出して、彼女たちの元に戻った。彼女たちはボーッと突っ立ってる私を見て、不審そうな顔をした。

「申し訳ないけど、やっぱりご飯もらっていいかな?」

恥ずかしそうな僕を見て、彼女たちはケラケラと笑う。目を閉じているうちに、貴重な出会いを自分から手放してしまうのは、とても勿体無い事だと思ったのだ。

再び同じ位置に腰を下ろし、「さっきはごめんね。やっぱり話したくなってさ」と素直に言う。

ソフィーは笑いながらこちらを見つめていた。

「リョウシュケ、一度断ってから、受け入れるのがジャパニーズの礼儀なのよね。あなたは侍なの?」

そう言ってから鼻をすする。

「ジャパニーズって難しい性格してるわね」

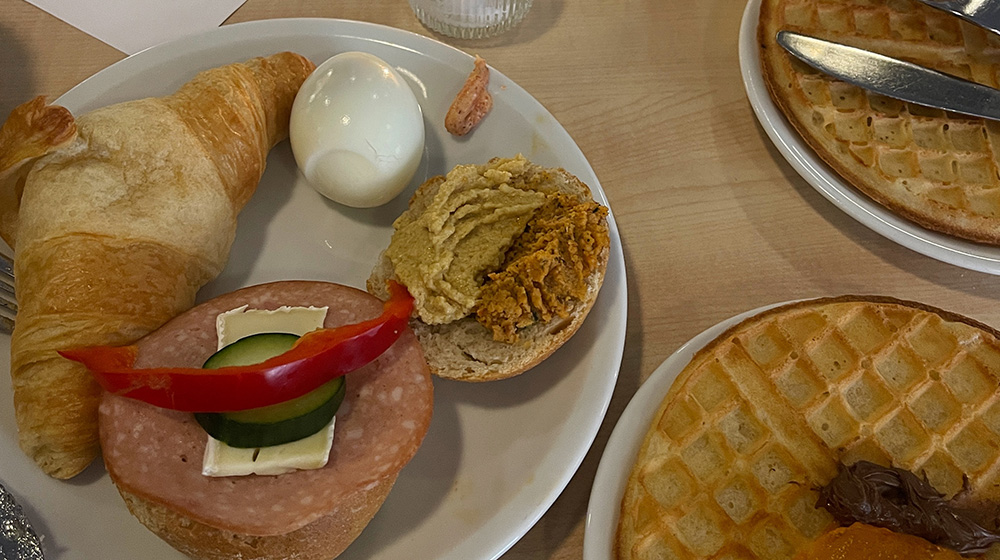

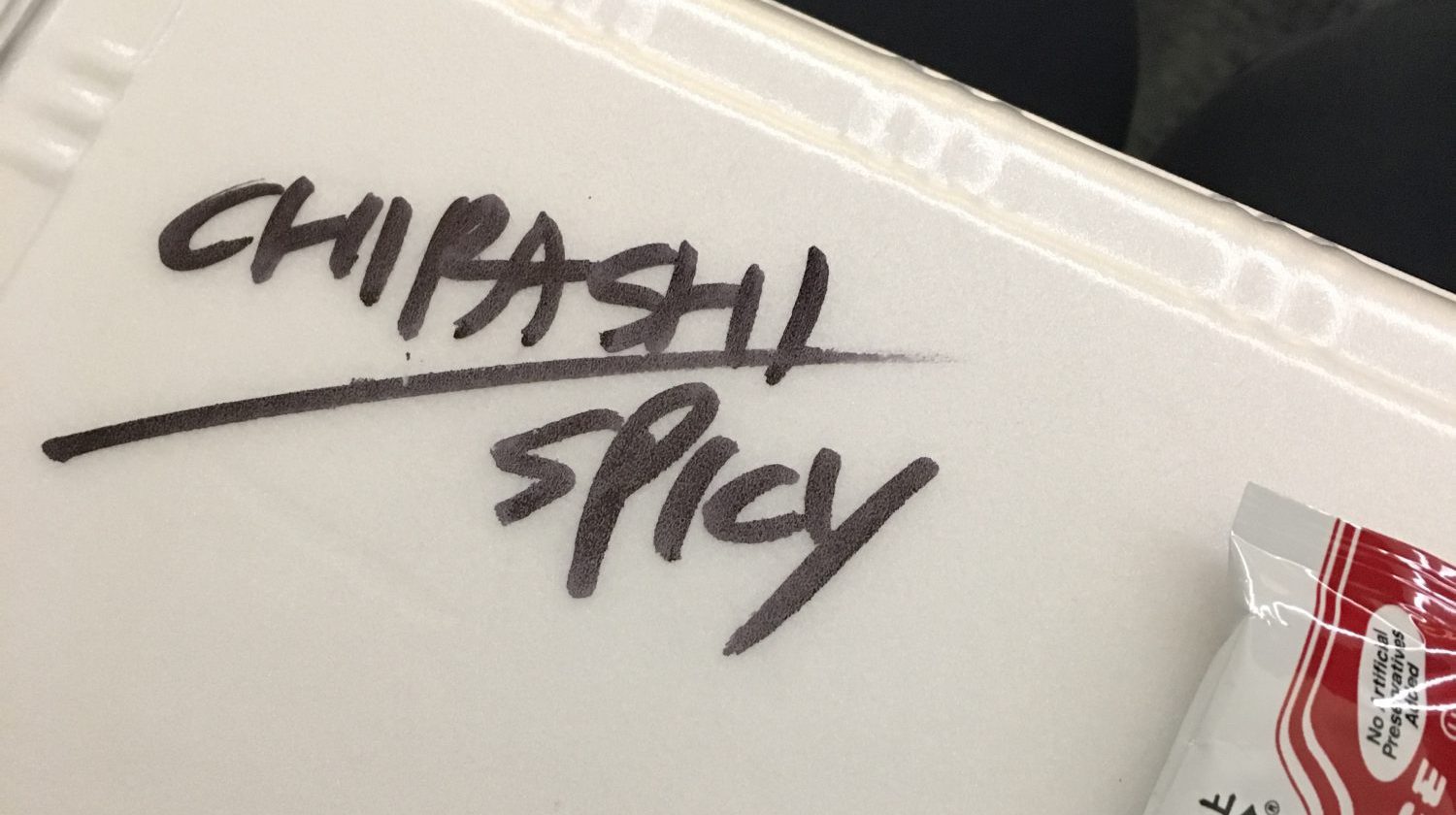

マリーは僕をからかった。彼女はアメリカで一般的なお湯で戻すだけのパスタと、いくつかの香辛料とチーズをクッカーで混ぜている。

「今日のハイキングはどうだった?」

喋ると白い息が出る。

「今日はちょっと歩いただけなのよ。7kmくらいかな。テントを張ってダラダラしてたら、雨が降ったり急に寒くなったり……色々大変だったの。あなたは?」

「僕は国立公園の外から48km歩いて一気にここまで来たんだ。道は平らだし楽しかったけど、この寒さは予想してなかったよ」

言い終わると、2人は何か得体の知れない生き物の様に僕を見た。

「あなた、今、48kmって言ったかしら?」

「そうだよ。朝から今までずっと歩いていたんだ」

「なぜ、そんなに歩いているの?」

2人は信じられないといった表情をしている。僕が、コンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)を歩いていること、全行程を歩く為には1日で長い距離を歩かなければならないことを説明する。するとソフィーは、リョウシュケは熊に会ったことはあるのか、何日間歩くつもりなのか、家族は心配してないのか、と矢継ぎ早に質問してきた。

久しぶりにCDTを歩いていないハイカーと、ゆっくりと対話する時間を楽しみながら、彼女の質問にひとつひとつ丁寧に答える。

「さあ、パスタができたわよ。味は保証しないわ」

マリーが皿にパスタをよそって渡すまで、僕とソフィーはずっと話していた。しかし、彼女はとても空腹だった様で、パスタが目の前に来ると、無言で黙々と食べ続ける。

「美味しい?」

マリーがたずねる。

「不味いわ」

「そうよね。だってアメリカ産だもの」

そんなやりとりをしながらも、僕ら空腹なハイカーは、コシがなく塩っぱいパスタを黙々と食べる。彼女たちとの暖かい会話と食事で、せかせかと歩き続けてきた日々を少し忘れることができて、どこか救われた様な気持ちになる。そして、僕は純粋にトレイルを楽しむ事を忘れていたのかもしれないと思った。折角のアメリカまで来ているのだから、そこまで必死にならなくても良いのかもしれない。食事が終わり、眠たそうな彼女たちは熊対策として食料を木から吊るしてから、テントに戻っていった。僕も用を足して、テントに戻り、今度はちゃんと眠りについた。

翌朝、僕はあまりの寒さに目を覚ます。テントの幕を見ると薄っすらと白い霜が張っている。時計を見ると時刻は午前5時。もう一度寝付くことはできそうに無いので、テントの中でスナックの簡単な朝食を取る。バックパックの底に寝袋、その上に衣服、あまり使わない小物、食料と調理器具の順に押し込み、閉じる。

そして、テントを小さく折りたたみ、サイドポケットに入れる。地面に敷いてあるマットとグランドシートは一緒に丸めてバックパックの外に装着し、最後にフリスビーをフロント部のコードで固定する。毎日していることなので、それほど時間はかからない。ダウンジャケットを脱ぐか少し考えるが、着たままバックパックを背負うことにした。それほど寒いのだ。時刻は5時30分。まだ小腹が空いているので、更にスナックを齧りながら歩き始める。ヘッドライトをつけて歩いていたが、徐々に明るくなりその必要もなくなってきた。

森を抜けると、腰ほどの高さの植物が群生する開けた場所に出る。そこには、霧が立ち込めていて、朝日がその間を縫うようにいくつもの細い光の筋を作っていた。あまりの幻想的な景色に思わず足を止め、しばらくただ眺めていたが、霜が僕の足をじとりと気持ち悪く冷やすので、仕方なくまた歩き始める。

少しすると、霧の中から1人のハイカーが、こちらに向かってくるのが見えた。汚れたシャツにボサボサの髪、顔を覆うモジャモジャの髭を見て、彼も間違いなくCDTハイカーだと確信する。向こうも同じように感じたのだろう、にこやかに手を振っている近寄ってきた。ワイオミング州に入ってから、メキシコ国境から北上するハイカーとすれ違い始めた。ちょうど今が北上ハイカーの集団と南下ハイカーが重なるタイミングなのだろう。

「やあ!調子はどうだい?」

「悪く無いさ。君は?」

僕が返すと、「俺も同じさ」と、彼は返事をした。

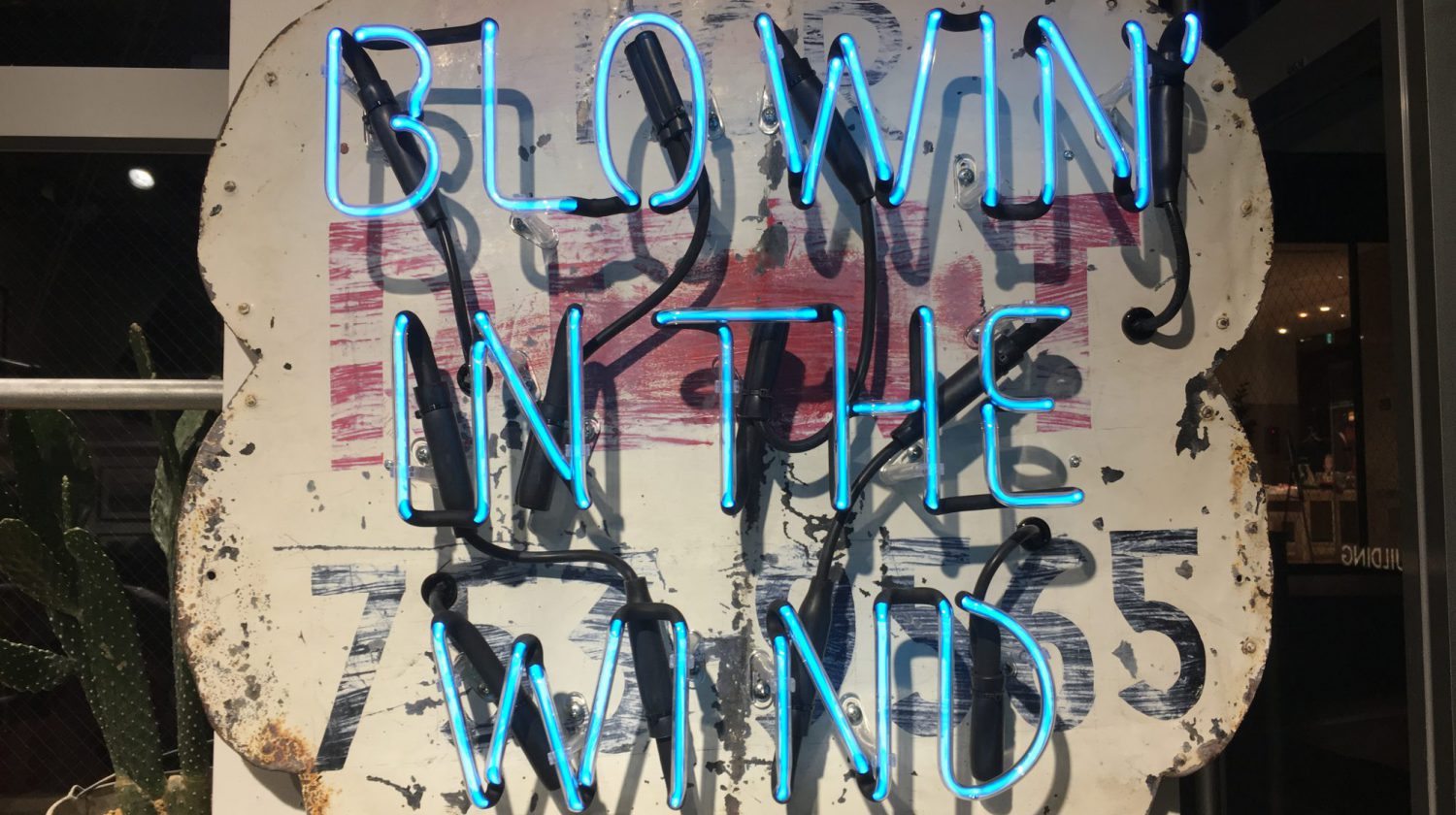

「しかし、こんなに寒いとは驚いたよ。一体何なんだこれは?」

僕は寒さで体を小刻みに揺らす。

“Winter is coming……”

「冬来たる……なのかもしれないな」

彼は少し不安そうに言った。僕らは少し立ち話をして、すぐに別々の方向に歩き出す。歩きながら彼の言った「冬来たる」について考えた。まだ8月なのに俄かには信じがたい。しかし、この寒さは普通ではない様な気がした。彼はこれから向かうグレーシャー国立公園、僕はこの次に歩くコロラド州で雪が降り始めてしまうと、全行程を1シーズンで歩き通すことが、難しくなってくる。もしかしたら、今年は気候が例年通りでは無いのかもしれない。

“Winter is coming”という言葉に背を押されるように、僕は少し速く歩き始めた。

過去記事はこちら

Tag

Writer

-

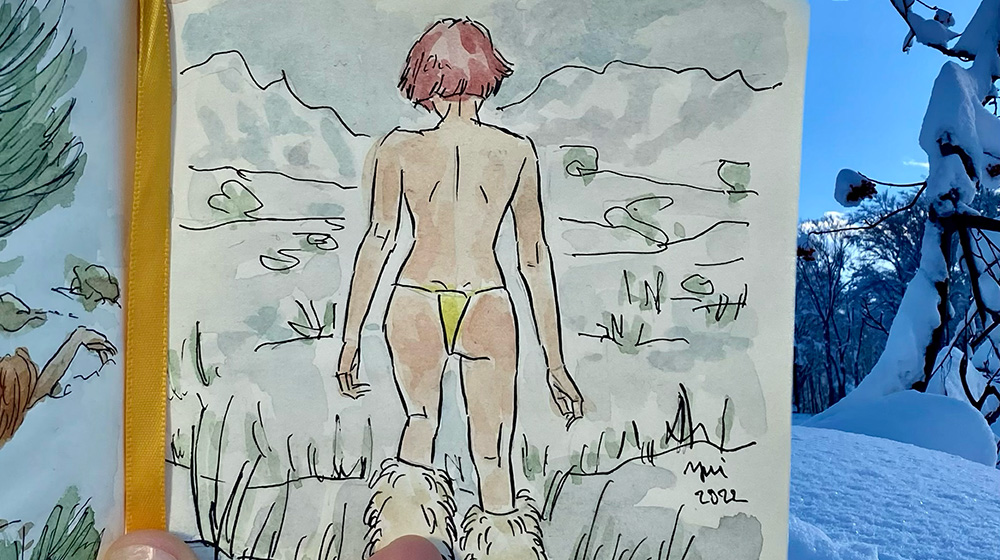

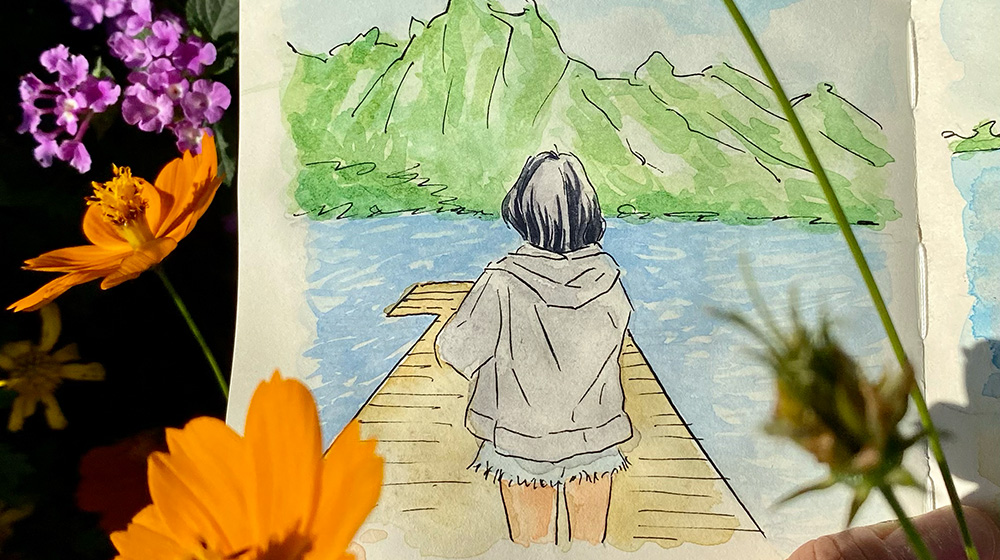

Ryosuke Kawato

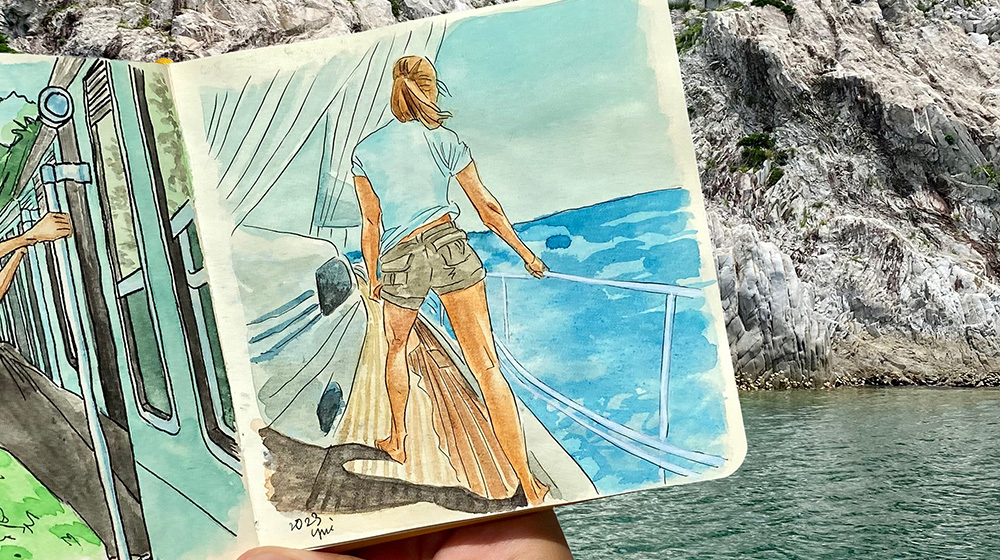

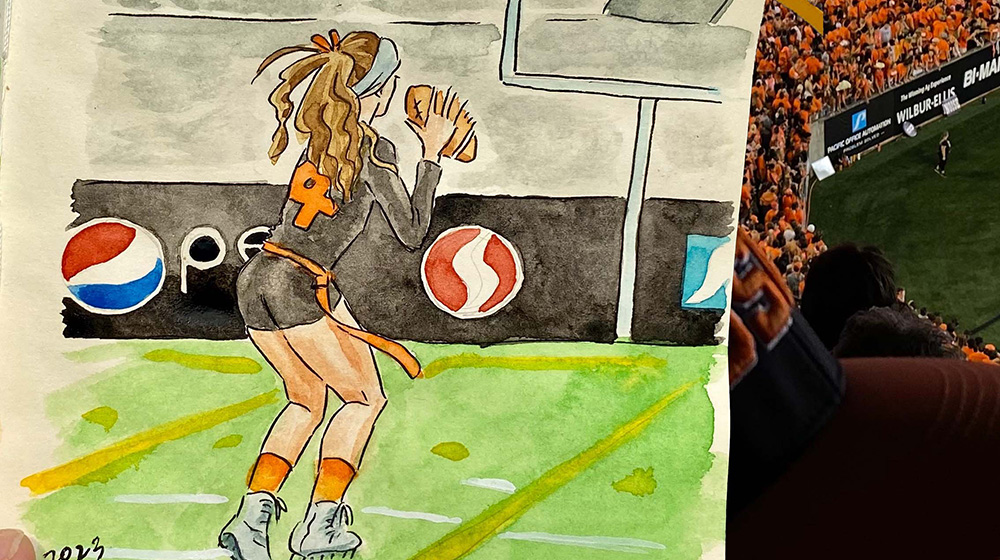

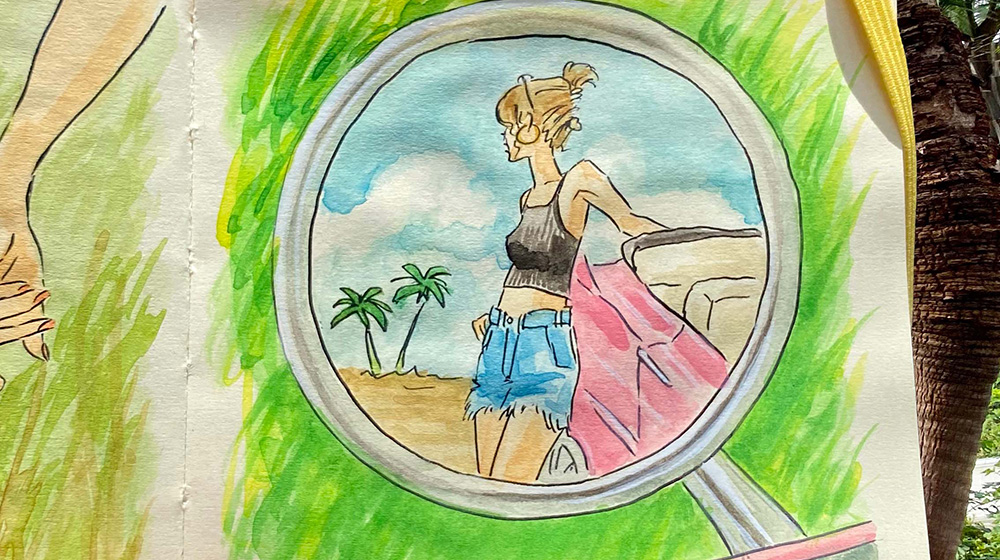

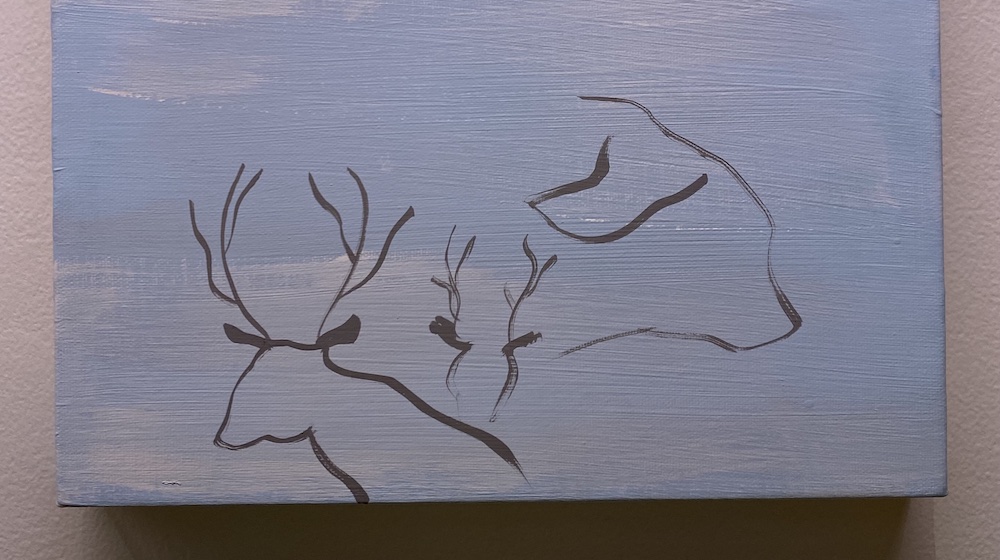

河戸良佑/イラストレーター 1986年生まれ、独学で絵を描いていたら、いつの間にかイラストレーターに。 20代は海外をバックパッキングしていたが、最近では海外の長距離ハイキングに興味を持っている。 2015年にパシフィック・クレスト・トレイル、2017年にはコンチネンタル・ディバイト・トレイルを踏破。