Old Me, New Me, New York #9

ファッションの街であるニューヨークで、なぜここがファッションの街なのかを知り、反省する

Contributed by COOKIEHEAD

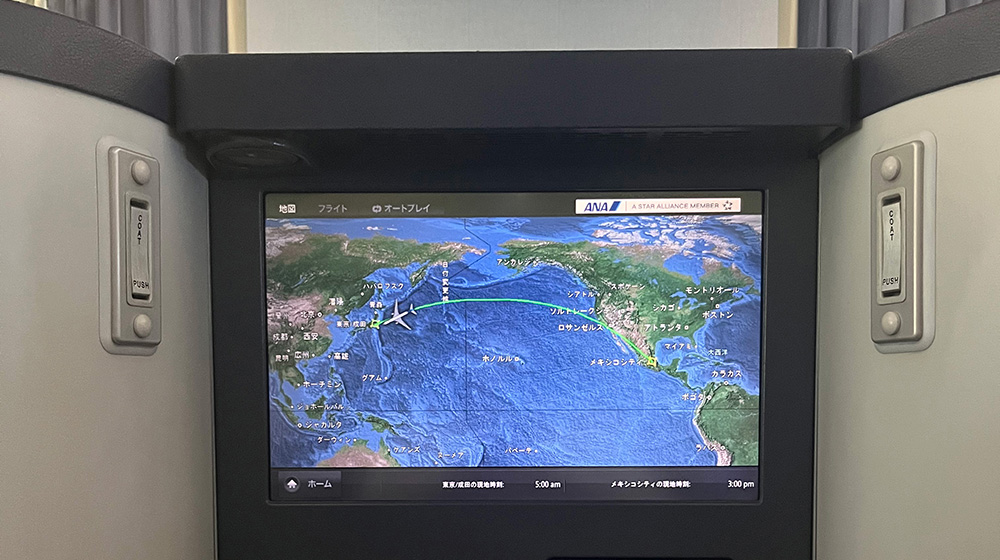

Trip / 2024.07.23

#9

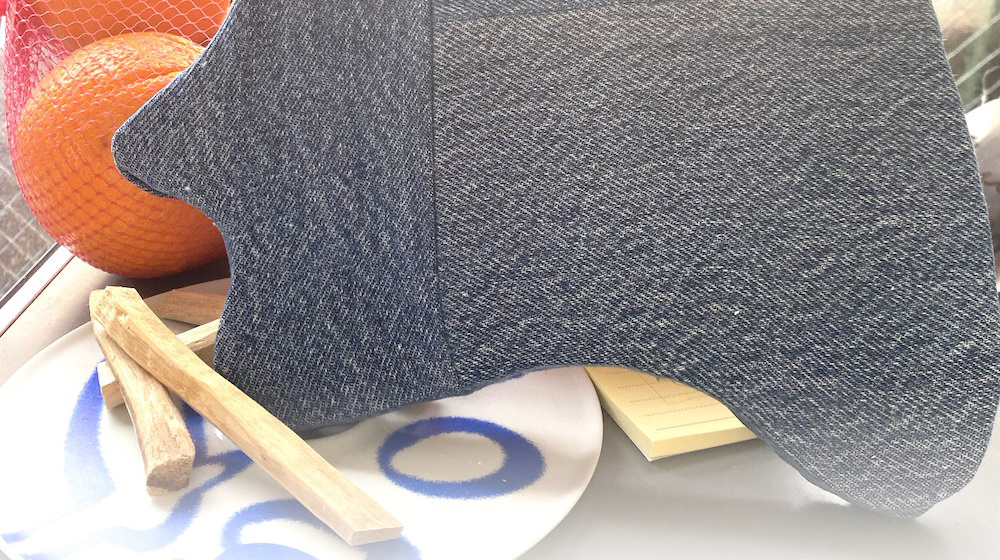

「衣食住の一つである衣類と、つくり手と着る者の両方にとって自己表現であるファッション」

これは2014年、英語でカタイ文章を書くのに慣れていなかった頃(今もだけれど)に、美術大学パーソンズ・スクール・オブ・デザインの大学と大学院の間のようなプログラムの入試のために書いた、私の小論文のタイトルだ。与えられたお題は忘れてしまったけれど、入学志願者それぞれが独自の視点から議論を展開し、「だから、私はパーソンズで学びたいんです」という結びにするものだった。

衣食住という言葉は、food, clothing, and shelterとして英語にも存在し、basic needsを指す。生きていくための基本必需品とも、人が持つ基本的欲求とも解される。

当時の私は、自分が学ぶ対象について、人の生活に必要なものである衣類(clothing)と、創造・製作・着用などさまざまな段階で自己表現となるファッション(fashion)、それぞれの観点からまずは考えてみたかった。物質的には1つのモノ(たとえば1枚のシャツのように)でも、それには衣類としての実用性と、つくり手のクリエイティビティと着る者のスタイルとしての表現力、2つの異なる性質(厳密には3つ)が宿る……それがどういうことかを、パーソンズで学ぶことでより深く理解したいという思いで書いた。その後、同大学に進学した。

1学期目の基本クラスでは、clothing(一般的な衣類全般)、apparel(衣服、靴やバッグ、ジュエリー、その他身につけるもの全般。産業においてつかわれることが多い)、garment(特定の衣服)、そしてfashion(スタイルに関連する身につけるもの全般)といった、身に纏うものに関わる言葉の定義の違いに触れ、そこからクラスで議論を交わした。括弧書き内に書いたものはざっくりした解釈の一例に過ぎず、一筋縄ではいかないこの内容は、これだけで何時間でも議論できるほど深い。哲学的なものが言葉の向こうに見えたことで、小論文で書いたことをより深掘りできそうでワクワクした。

けれども、今振り返ってみると、この頃私が抱いていた思いのほとんどは夢見がちだったと認めざるを得ないのが正直なところ。

そこには2つのおおきな理由がある。1つ目は、そもそも私の専攻はファッション・マーケティングで、そしてそのプログラムは研究をするためのものではなかったということ。教科書、論文やケーススタディを読み、ディスカッション、プレゼンテーション、実習やインターンシップなどを通して学び、卒業後業界で密に働くことを目的としていた。

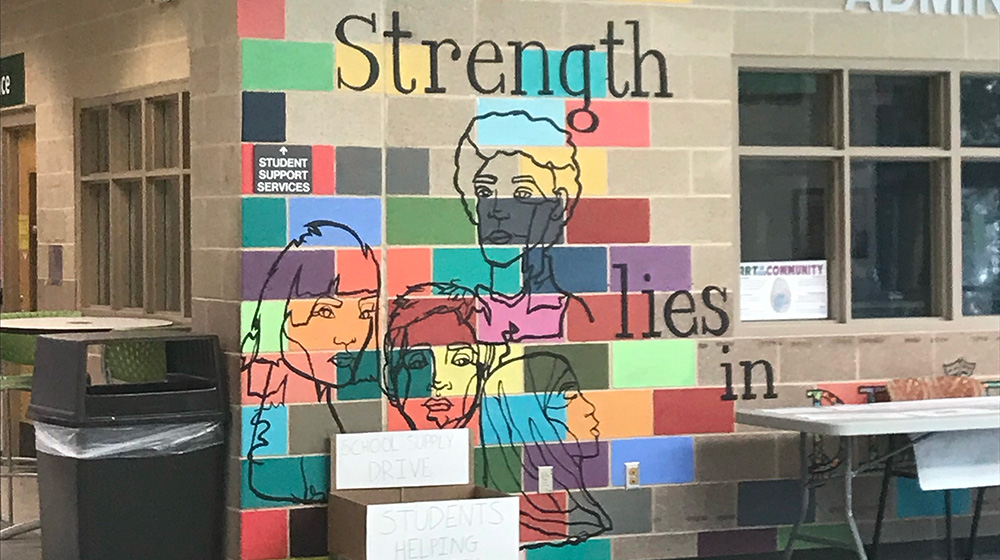

とはいってもパーソンズは、技術を含む創造性や個性に重きが置かれやすいデザイン専攻の学生に対しても、実践的な知識やスキルが重視されやすいマーケティング専攻の学生に対しても、そのどちらかだけでなく両方を尊重し、既存の価値観や方法に対する批判的な視点を養うことを後押しする美術大学。

というのも、この大学が19世紀終わりに創立されたのには、当時の美術教育に対する批判がある。ファッションやデザインは、背景に哲学や思想を持つアートであり、個人にも社会にも影響を与える。それを鑑みた体系的学問としての視点が、アートを取り巻く環境、そしてアートの商業としてのあり方が急激に変化しているなか、美術教育には欠けているのではないか——それを実現しよう、という思いが起点の1つになっているのだ。そうやって革新的な教育展開を続け、数々の著名デザイナーやアーティスト、業界人を輩出した、ファッションの中心地であるニューヨークを拠点にする美術大学に通うのだから、私が夢見がちになるのもある程度は自然なことだったとも思う。

けれども、実践的、創造的で、哲学的でもある壮大な学びを前に、まさか私が2年弱でそれを網羅できるわけない。実際には、時間と労力が許す限り多くのことを学べたとはいえ、どれも中途半端になってしまったとも言える(学びには終わりなどないけれど)。

2つ目は、私がこのフィールドで学び働きたいと思った背景には、basic needsに関わるものより、つくり手と着る者にとっての自己表現となる、アートやカルチャーとしてのファッションの側面に実際はより強く惹かれていたというのがある。「この人にしかつくれない、唯一無二のもの!」「それを可能にする、革新的な技術!」「美術館で展示されるような、後世に残る作品!」そういったものと関わりたかった(実際それはその後実現した)。

しかしながら、私たちは、社会格差や階級主義、見た目至上主義、資本主義、商業主義や消費主義、環境不正義など、ここに列挙し切れないほどある多くの課題を避けて生きることはできない。それらをビジネスにおいて直視するには、私の夢見がちさはあまりに稚拙だった……自分が学びと仕事に選んだものは、文化的、社会的、そしてビジネス的にも、それら一つひとつと複雑に絡み合っているにもかかわらず。

たとえば格差や階級だけをとっても、私が働いてきたブランドは、生活に余裕がある層やいわゆる富裕層がどうしても対象になってしまう。どれもユニークで実験的で高い技術を要する創作をするブランドで、しかしそれは誰しもに手が届くものとは到底言えない。そういう仕事をしたいと思ったわけではなくても、必然的にそうなってしまう。それに気づいていても、向き合うのはしんどくて避けていた。パーソンズの授業で学んだFashion and Ethics(ファッションと倫理)を頭では理解していたとしても、おおきな構造のはしくれにいる自分の仕事にリフレクトできるものなんてたかが知れている。

先に書いた、ニューヨークが「ファッションの中心地」であるというのだって、ふわふわした視点だけではかなり危なっかしい。もし本当にニューヨークがファッションの中心地なのだとしたら、どうしてファッションの世界におけるニューヨークの存在や役割が今のように拡大したのかは考えないといけない。すると、ガチガチな要因が多くあると思うのだ。

例をあげてみる。

19世紀以降に移民労働者、なかでも多数の女性移民労働者が、ニューヨークの繊維業や縫製業に従事したこと(1911年にはトライアングル・シャツウェスト工場火災が発生し、劣悪な労働環境が露呈した。また、そういった工場で働いていた女性労働者たちが労働や賃金の改善を訴えた1909年のストライキは、国際女性デーのきっかけの1つになったと言われている)

第二次世界大戦中の1943年にナチス政権下パリで開催できなかったファッション・ウィークがニューヨークにやってきて、ニューヨーク・ファッション・ウィークが始まったこと

この街で発展してきた金融業との距離が近く、その投資がファッション業界を支えたこと

資本家や投資家、経営者たちの判断により、利益が偏るグローバル化が進んでいること(ニューヨークからは見えにくいところでの環境破壊や労働搾取を生む)

これらがぱっと頭に浮かぶ。

どれもふわふわしてなくて、むしろざらざらしていて、とにかく現実的。そういった要因が重なって、ニューヨークはファッションの中心地、ひいては「ファッション・ビジネスの中心地」として発展を続けているわけだ。トリが先か、卵が先か、と論じることもできるけれど、きっと現状は、中心地であるニューヨークにお金と人が集まり、それがまたさらにニューヨークの中心地的存在を維持させていると言えるだろう(それを解体し、他都市に分散させる動きが始まってから久しくもある)。

こういったことは、座学に加えて実際に自分の目で見るとより理解が深まる。マンハッタンに今も残るGarment Districtと呼ばれる産業地域に出向くと、グローバル化しつつ拡大するこの街のファッション・ビジネスとは対照的に、現地の縫製産業やテキスタイル産業はもはや摩天楼の水平線にすっぽり隠れるほどに斜陽が進んでいるのがよくわかる。そのほかにも、業界で働く時間が長くなっていくことで、身をもってさまざまなことを知っていく。

実際に自分の仕事を見てみても、ブランドやデザイナー、コレクションのフィロソフィや、それを実現するアイデアや技術との距離は近いけれど、私の日々の役割はそれを元にモノを売り現金化することや、その売り方を考案すること。このような仕事をしている人たちが、「ファッション・ビジネスの中心地」であるこの街にはたくさんいる。

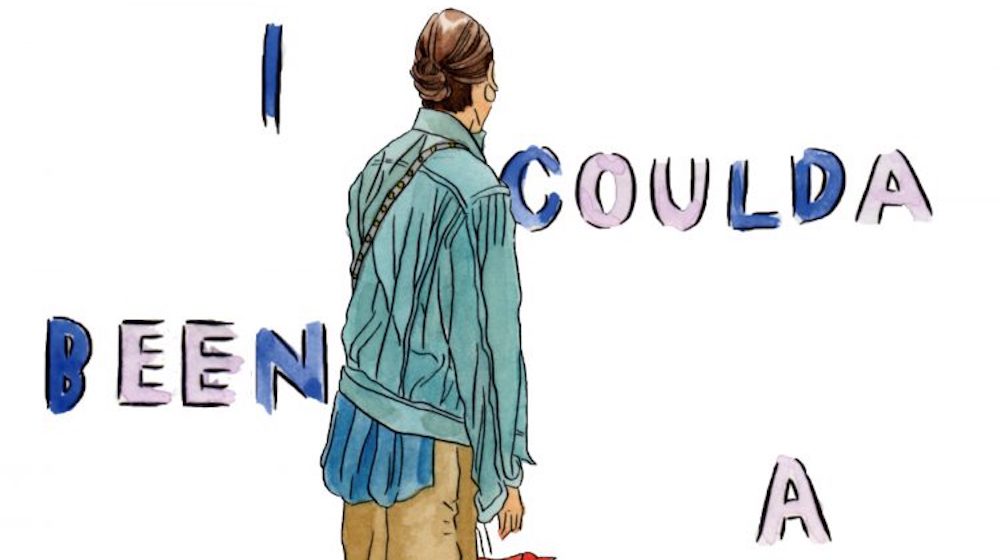

そうやって働いているうちに、夢見がちだった私の心意気はいよいよ打ち砕かれた。連載の第4回に書いたように、私はパーソンズ卒業後働いた比較的おおきなグローバルブランドに4年ほど勤めたのち、バーンアウトして辞めた。退職後、しばらくの間仕事を休んだ。

その時間が必要だと思ったきっかけに、シーズンを重ねていくうちに、シーズンごとの各コレクションをそのテーマやアイデンティティによってではなく、その売り上げ成績によって記憶するようになっていった自分に気づいたショックがある。

働き始めた頃は、「20nn年FWのコレクションは、巧みに流動するテーマが素材に現れてておもしろかったなぁ」「20nn年SSはジェンダーの垣根をガツンととっぱらったショウを始めた、最初のタイミングだったなぁ」といった風に、それぞれのコレクションのテーマやアイデンティティを覚えていた。それがいつの間にか、「売れたコレクション」「売りにくかったコレクション」「プレスは絶賛したけれど、バイヤーの反応はイマイチだったコレクション」となり、数字として私の記憶のなかに整理されるようになっていったのだ。

つまり、ふわふわしたものに強く惹かれながらも、それを確かにするための哲学的内容、思想や倫理はさわりしか学ばず、この業界が引き起こす現実的な諸問題を社会や地球環境の観点から観察するのをおろそかにしながら働き、そして気づけばお金というまた別の現実的なものに占領されるようになっていったのだ。それは、パーソンズ入学前に希望で胸をいっぱいにしながら小論文を書いた頃の自分は、想像だにしていなかった姿だろう。

数ヶ月休んだ後に仕事に復帰した私は、それ以降フリーランスで、複数のブランドのコンサルティング(という名のなんでも屋業)をしている。特に私が距離を近く置いているのは、ニューヨークローカルのスモールブランド。おおきなグローバルブランドに疲れてしまったから、自ずとそういったブランドとの仕事を選んでいるのかもしれない。けれど、資本主義の枠組みにのなかある、成長し続けないといけないシビアさは、スモールブランドにいてこそ身近に感じる。

ファッション業界は、革新的なものを生み出すように見えても、結局のところ実に古典的な製造・流通販売業であり、特にスモールブランドは毎月のキャッシュローに左右される。規模がちいさいと、資金繰りに苦しむ自転車操業さながらの状態がデフォルトみたいになりやすい。

私がコンサルティングしているブランドは、スモールビジネスの身の丈に合った、地に足のついたサステナビリティに取り組んでいる。けれど現実は、真面目であろうとするればするほど痛みが増すような世界だ。働いていたブランドがクローズしてしまったことも、実際にある。

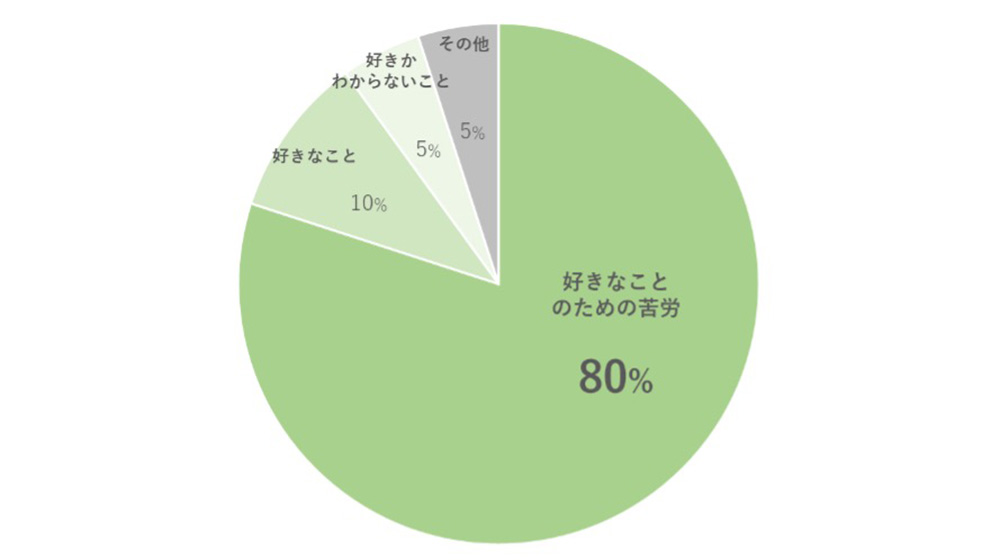

はるばるやってきたニューヨークで、憧れだった美術大学で学び、そして大小さまざまなブランドを見ながら働いてきたファッションの世界。想像するに、「好き」を仕事にした人や、アートやカルチャーと距離が近い領域でビジネスやマーケティングを担当する人の多くが感じる可能性のある落胆を、私も私なりの形で経験している。

けれども、落胆って簡単にできるものでもないと思うんだよな。がっかりするというのは、いろんなものごとを見て知ってきたことの証しでもある。ふわふわしながら小論文を書いた頃よりはずっと広い視界を持てているのだろうし、解像度もぐんと高まったはず。落胆そのものは堪えるけれど、でも落胆できてきっとよかった。夢見がちなままでいた方が、きっとこわい。

あぁ......またしても、よいことよりそうでないことばかりを書いてしまったなぁ……。(よいこと、楽しいことや心が満たされることも、本当はいっぱいある!)ファッションとにらめっこする仕事の合間にこの原稿を読み返していたら、友人のデザイナーが言った言葉をふと思い出した。

「悪いのはファッションそのものではなく、システムや構造。ファッションは、常に人に喜びや表現の自由を与えるものであって欲しい」

それを話した彼女も、それはそれはいろいろと経験してきたのを知っている。だからこそ、彼女の表情からは、つくり手としてファッションを「悪者」にしない努力を続ける思いが見えたし、そこにはファッションやデザインへの途絶えることのない愛もあった。私もそうでありたいし、それを共有できる人たちと、教育や経験によって得たいろんなものを持ち寄りながら仕事をしていきたい。

そして、もし今よりもっとずっとよい状態が実現したら、衣類とファッションの哲学的垣根はなくなるんだろうかな、とも考えた。必要不可欠な衣類が、人をはじめとした生きものや地球を傷つけない方法や仕組みのなかで過不足なくつくられ、それが作り手と着る者の両方にとっての自己表現であるファッションとしても、成り立つのならば……。

あれ、一周まわってまた夢見がちに戻ったみたい。だけれど、理想を抱きながら現状と向き合っている人たちは、ニューヨークのファッションの世界にいる。私だけじゃないし、私が知っている以上にたくさんいるはず。今は理想でしかないと理解しつつ、つかみどころのないふわふわしたものを、つかみどころを探るよう努めながら、いつかつかめるようになりたいと願う……それは、夢から醒めたからこそできる夢見のように、今は感じている。

Tag

Writer

-

COOKIEHEAD

東京出身、2013年よりニューヨーク在住。ファッション業界で働くかたわら、市井のひととして、「木を見て森を見ず」になりがちなことを考え、文章を綴る。ブルックリンの自宅にて保護猫の隣で本を読む時間が、もっとも幸せ。